À quelques jours des JO, la Chine n’a jamais autant vibré pour son passé. Yu Ying-shih, le plus grand historien vivant, nous entraîne sur les traces laissées par Confucius, le premier empereur, les mandarins, les Barbares…

Voyage dans les 2 500 ans d’histoire de la civilisation la plus ancienne et la plus tournée vers l’avenir

C’était il y a un peu plus de deux mille ans, sous le règne de l’empereur Wudi de la dynastie Han. Naïveté, inconscience ? Un éminent lettré prend le risque de contredire le souverain. La punition tombe, à la hauteur de l’offense : l’impudent est condamné à la castration, avant d’être jeté en prison. Il sera réhabilité plus tard, mais devra remplir les fonctions humiliantes d’eunuque du palais. Pour les historiens chinois, cette anecdote est plus que de la petite histoire. Car le supplicié n’est autre que le premier et plus célèbre des leurs, Sima Qian, dont la figure tutélaire continue d’être révérée et les « Mémoires historiques » enseignés dans toutes les universités. Sa terrifiante mésaventure reste un emblème inoubliable des risques du métier.

Deux mille ans plus tard, sous le règne paranoïaque de Mao, il ne faisait pas bon non plus jouer les esprits libres. Lors de la Révolution culturelle, des historiens ont été emprisonnés, des chercheurs muselés, les institutions purement et simplement fermées. Le pouvoir possédait « la » vérité sur l’histoire – un décalque indigent des idées marxistes, selon lesquelles toute société humaine est censée passer par « cinq étapes » : esclavagiste, féodale, capitaliste, socialiste, et enfin, l’âge d’or communiste. Après des siècles de « féodalisme », la Chine était désormais entrée dans l’ère socialiste, tout près du but. Gare à ceux qui osaient le contester ! Résultat : les lignées intellectuelles ont été interrompues, les enseignements classiques abandonnés, l’histoire nationale caricaturée à l’extrême. Quarante ans plus tard, la discipline ne s’en est pas encore tout à fait remise, même si le carcan s’est considérablement relâché.

Ces recherches sont parfois directement commanditées par le gouvernement

Aujourd’hui encore, le régime ne peut s’empêcher de tenir en laisse ses historiens, les embrigadant dans telle ou telle recherche en fonction de ses propres besoins : « Sous le précédent président, Jiang Zemin, la Chine se vantait de vivre une “période dorée” : du coup c’était bien vu d’étudier les “âges d’or”, comme l’époque Tang, ou les règnes des grands empereurs Qing », explique un jeune chercheur de l’Université de Pékin.

Aujourd’hui encore, le régime ne peut s’empêcher de tenir en laisse ses historiens, les embrigadant dans telle ou telle recherche en fonction de ses propres besoins : « Sous le précédent président, Jiang Zemin, la Chine se vantait de vivre une “période dorée” : du coup c’était bien vu d’étudier les “âges d’or”, comme l’époque Tang, ou les règnes des grands empereurs Qing », explique un jeune chercheur de l’Université de Pékin.

Sous Jiang Zemin – qui se sentait décidément le vent en poupe – un autre secteur s’impose aux chercheurs : l’étude des « grandes puissances émergentes », thème toujours d’actualité. Des bataillons de jeunes chercheurs continuent de se pencher sur la façon dont les États-Unis et l’Angleterre, mais aussi l’Allemagne nazie ou le Japon impérial, se sont imposés sur la scène mondiale. Ils examinent les conditions de leur puissance, mais aussi les raisons pour lesquelles les premiers sont toujours là, alors que les seconds ont été balayés. « Ces recherches sont parfois directement commanditées par le gouvernement, explique le jeune chercheur, et servent de base aux choix stratégiques des dirigeants ».

Si l’on veut avoir une idée des hypothèses et des scénarios agités, dans le secret de la Cité interdite, par les dirigeants chinois, il suffit donc de se renseigner sur les thèmes les plus traités par les thésards. L’obsession des « puissances émergentes » nous permet par exemple de deviner la question qui préoccupe Pékin : vaut-il mieux s’imposer par le recours à la force militaire pure ? Ou bien bâtir la nouvelle hégémonie en s’appuyant sur les instances internationales ? Récemment, une nouvelle curiosité a fait son apparition dans la liste des « sujets recommandés » par le Ministère de l’Éducation : le grand thème de la modernisation. Comment les pays occidentaux ont-ils opéré leur transition d’un système autoritaire à un système démocratique ? Quels sont les moyens législatifs, économiques, financiers, voire philosophiques qui ont été mis en œuvre ? Autre « nouveau thème » en vogue : comment les différents systèmes de protection sociale ont-ils été créés… On devine les préoccupations de l’actuel patron de la Chine, Hu Jintao : comment répartir plus équitablement les fruits du boom économique ? Et surtout, comment négocier le virage vers un régime moins coercitif ? Personne n’ignore que cette évolution, réclamée de façon de plus en plus insistante par une société de plus en plus remuante, ne pourra pas être éternellement remise aux calendes.

Il n’existe toujours pas, en Chine même, d’historiens valables

Ainsi, tout en donnant aux historiens un statut enviable de « conseiller du prince » qui a peu d’équivalents ailleurs, les maîtres de la Chine continuent d’instrumentaliser la discipline, au risque de la stériliser. « Il n’existe toujours pas en Chine d’historiens valables, estime Chen Yan (1), fin observateur du mouvement des idées. Les meilleurs préfèrent s’exiler. Sur place, on trouve des spécialistes de telle ou telle époque, de tel ou tel aspect limité, mais aucun penseur capable d’offrir une vue d’ensemble de l’histoire nationale ».

Personne, en Chine même, n’est à même de guider l’immense curiosité pour leur propre passé qui a saisi les Chinois depuis les années 90. Ce passé avait longtemps été travesti par les schémas réducteurs du marxisme, et dévalorisé par les intellectuels progressistes, qui ne juraient que par la démocratie et la liberté venues d’Occident. Après l’abandon total des diktats marxistes y compris par les pontes du Parti, après l’échec sanglant en 1989 du mouvement prodémocrate de Tian’anmen, la tradition proprement chinoise a pu apparaître comme l’unique recours. Toute la société s’est alors engouffrée dans cette « troisième voie » appelée « études nationales » (en chinois guoxue). La Chine s’est mise à dévorer les récits biographiques des grands hommes du passé, aller en pèlerinage sur leurs lieux de naissance, faire un triomphe aux séries télévisées consacrées aux grands empereurs, inscrire ses enfants dans les « écoles confucéennes » (voir encadré) et acheter des mètres de réédition des « classiques » rédigés dans une langue aussi incompréhensible aujourd’hui que le latin.

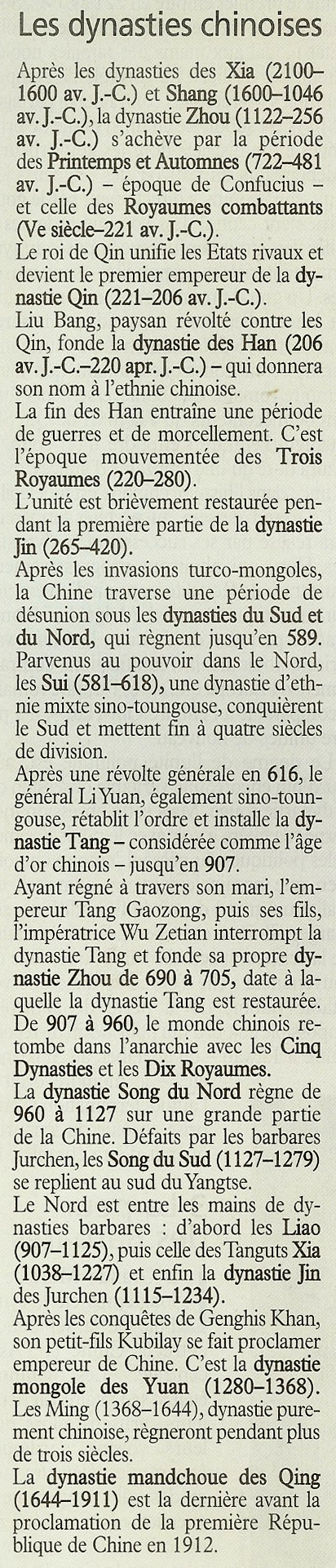

Le régime a bien entendu sauté à pieds joints sur cette providentielle déferlante nationale. Très commode pour affirmer que la tradition chinoise ignore la démocratie et la liberté et, à ce titre, condamner les valeurs occidentales du mouvement de 1989. Très utile aussi pour poser, sans le dire trop ouvertement, au digne hériter des dynasties qui ont su unifier le territoire, en commençant par les Xia (1800 avant notre ère) et en passant par les dynasties « barbares », comme celle des Mongols (Yuan, XIIIe siècle) ou des Mandchous (Qing, XVIIe-XXe siècles). Aujourd’hui encore, la vogue des guoxue permet au pouvoir de mobiliser le nationalisme ombrageux d’une partie de sa population, comme on l’a vu lors du passage de la flamme olympique, et les marées de jeunes « patriotes » chinois brandissant leurs drapeaux rouges avec ferveur.

Ni la société, ni les intellectuels n’acceptent la vérité officielle selon laquelle la tradition chinoise serait incompatible avec les idéaux occidentaux

Pour Yu Ying-shih – célèbre professeur de Princeton considéré par l’ensemble des historiens chinois comme leur maître absolu – l’apparition du mouvement des guoxue est pourtant un phénomène passionnant et plein de promesses, malgré les approximations qu’il charrie, malgré les calculs du pouvoir. « Ni la société, ni les intellectuels n’acceptent la vérité officielle selon laquelle la tradition chinoise serait intrinsèquement incompatible avec les idéaux occidentaux. Au contraire, tout le monde est travaillé par la grande question : comment concilier notre tradition nationale avec notre besoin de démocratie ? » Selon le professeur Yu, lauréat en 2006 du prix Kluge (le Nobel des historiens) pour son œuvre qui couvre toutes les époques de la vaste histoire chinoise, la Chine est à la recherche d’une nouvelle identité nationale qui soit – à la fois – chinoise et moderne. Sa redécouverte brouillonne de son passé peut certes l’amener à s’égarer sur les chemins dangereux du nationalisme. Mais ce n’est qu’en se réappropriant sa tradition qu’elle saura répondre au défi de la modernisation.

(1) L’Eveil de la Chine, L’Aube, 2003.

La renaissance de Confucius

Aucun philosophe n’a été plus vilipendé que Confucius pendant la décennie délirante de la révolution culturelle. Mais hors de Chine, le Sage a toujours été à l’honneur, à Hongkong et Taïwan comme au Japon ou en Corée du Sud. C’est donc dans ces marges qu’est né le « néo-confucianisme » des années 90, un mouvement d’érudits qui pensait offrir une voie d’évolution possible aux sociétés asiatiques, grâce notamment aux fameuses « valeurs asiatiques ».

Pékin a rapidement compris tout le parti qu’il pouvait tirer d’une pensée qui insiste sur l’ordre et le respect de la hiérarchie. Le Canon confucéen a donc été réédité. Des « académies confucéennes » ont été ouvertes dans tout le pays, les chaires et les bourses se sont multipliées, et un gigantesque symposium a réuni des spécialistes du monde entier en 2005, à l’occasion du 2 555e anniversaire de la naissance du Sage.

Ce que personne n’avait prévu, c’est l’engouement de masse qui a saisi le pays. Confucius est désormais un nouveau maître de vie – grâce surtout à un mince livre, écrit par Yu Dan, une prof de médias. Son commentaire des « Analectes » s’est vendu à des dizaines de millions d’exemplaires. « Elle donne une version apolitique de Confucius, estime le philosophe Daniel A. Bell, professeur à l’Université Tsinghua de Pékin et auteur d’un ouvrage passionnant sur la résurgence du confucianisme (1). Elle explique comment faire face à la pression de la société moderne : ne nous soucions pas trop de biens externes comme le statut ou l’argent ; ce qui compte c’est l’attitude intérieure ».

De même, un autre mouvement spectaculaire, baptisé « lecture des classiques par les enfants », est en train de répandre un confucianisme populaire assez éloigné de l’original, en recourant à une sorte d’imbibition des paroles du Sage par le « par-cœur ». Selon le sinologue Joël Thoraval (2), le mouvement s’étend désormais, au-delà des écoles privées, aux établissements publics, à des associations d’amis ou de voisins, et même à des « entreprises où des dirigeants inspirés par le confucianisme invitent leurs employés et les enfants de ceux-ci à lire les classiques ». Dix millions d’enfants seraient touchés. Une vague de fond, venue du tréfonds de la civilisation chinoise, qui pourrait bien ébranler le monopole d’État sur l’éducation des masses.

- (1) China’s New Confucianism, Princeton University Press, mai 2008.

- (2) Jiaohua: le renouveau confucéen en Chine comme projet éducatif, Perspectives chinoises, avril 2007.

1

L’ombre de Confucius

Les intellectuels progressistes de Chine ont longtemps dépeint Confucius comme un moraliste rétrograde, ennemi de la liberté et suppôt du pouvoir autocratique. En réalité, Maître Kong (Kongzi en chinois, dont Confucius est le nom latinisé par les Jésuites) est le père d’un authentique humanisme à la chinoise. Apparu à la charnière des VI-Ve siècle av. J.-C., il fait partie de la galaxie planétaire des grands penseurs de l’« âge axial », comme Bouddha en Inde, Platon et Aristote en Grèce, qui ont opéré une coupure radicale avec les époques « mythologiques » précédentes. Confucius a donné à la Chine une pensée mixte éthico -philosophico-religieuse qui lui a depuis servi d’armature intellectuelle.

C’est le penseur d’une organisation sociale où chacun doit « tenir sa place ». Mais Confucius pense que le pouvoir doit donner l’exemple et diriger par la vertu – et non pas, comme le soutient l’école Légiste, par un système de récompenses et de punitions. Il sape les fondements de la société aristocratique en transformant la notion de junzi, qui désignait à l’origine l’homme noble. Confucius déplace l’accent du statut social vers la qualité morale. Exactement le même glissement opéré en Europe pour la notion de gentleman ou celle d’honnête homme. L’être humain est perfectible, affirme le Maître, et les hommes sont égaux à la naissance. Tout un chacun peut donc se cultiver et devenir un gentleman selon Confucius.

Aujourd’hui, le confucianisme est ouvertement mis à l’honneur par le régime. Le mot d’ordre du président Hu Jintao en faveur d’une « société harmonieuse » est un emprunt direct au Sage. Mais c’est une arme à double tranchant : si la pensée confucéenne prêche l’obéissance, elle peut tout autant légitimer la contestation d’un pouvoir autocratique et fondé sur la violence.

2

L’obsession de l’unité

Avant de devenir empereur, Qin Shi Huang (259-210 avant JC) était le chef d’un royaume féodal ultra-militarisé, le Qin. En réussissant pour la première fois à unifier politiquement la Chine, il met fin à la période dite « des Royaumes Combattants » et fonde le Premier Empire en 221 av. J.-C.. Son conseiller, le légiste Li Si, le pousse à abolir l’État féodal aux mains des familles nobles détentrices de fiefs. Le contrôle de l’empereur doit s’exercer sans contrainte ni partage.

Le pays est subdivisé en un système de provinces et de districts dont les gouverneurs, indépendants du pouvoir des seigneurs locaux, sont nommés directement par le gouvernement central. Les voix discordantes – celles des lettrés confucéens opposés au système militarisé et despotique – sont muselées. Un grand programme d’uniformisation est lancé : l’écriture, les poids et mesures sont uniformisés. 6500 kilomètres de routes impériales sont construits, autant que dans l’Empire romain.

Ces bouleversements font tant de mécontents qu’à la mort de Qin Shi Huang, l’empire s’effondre d’un coup. Il n’aura duré qu’une quinzaine d’années, mais sa trace sur l’histoire chinoise est indélébile. Le grand dessein du Premier empereur sera réalisé par ses successeurs, la dynastie des Han, qui aboliront progressivement toute trace de féodalité au profit d’un empire bureaucratique centralisé. Malgré les innombrables périodes de division, la Chine valorisera toujours la réunification, contrairement à l’Europe qui, après l’Empire romain – comparable à l’empire Qin-Han – n’a pu être unifiée de nouveau.

Le dogme de l’unité politique est, aujourd’hui encore, une véritable obsession de la dynastie rouge. Mais cette obsession moderne n’a guère à voir avec le poids des modèles politiques du passé. L’Empire chinois bien que nominalement un, admettait en réalité un grand degré de flexibilité sur ses marges. Il faut chercher ailleurs la cause de la crispation actuelle sur les questions de souveraineté : elle s’enracine dans une véritable phobie de la perte de contrôle. Impossible aujourd’hui pour Pékin de reconnaître à Taïwan – ou au Tibet, au Sinkiang, etc. – le moindre droit à l’autodétermination : l’emprise absolue du Parti risquerait d’être ébranlée.

3

La peur des Barbares

La Grande Muraille a longtemps été le symbole de la séparation entre la Chine et l’Asie centrale. Les Chinois étaient sédentaires, agriculteurs, artisans, alors que leurs voisins nordiques étaient des éleveurs nomades, de tempérament guerrier. « Le Ciel et la Terre ont créé à dessein une frontière entre la Chine et les Barbares, disait-on à l’époque Qin-Han. C’est pourquoi nous devons construire un mur ». Le premier empereur édifie donc un ouvrage défensif contre les incursions des nomades du Nord-Ouest, les redoutables Xiongnu (nom chinois des Huns). Mais dans les périodes où la Chine est puissante, elle réussit à gérer ses remuants voisins, à les intégrer à son système par le commerce ou la diplomatie. Il suffit que les « barbares » versent un tribut à l’empereur, celui-ci s’abstenant d’intervenir pas dans leurs affaires. À l’époque Tang, on ne parle plus de la muraille.

Mais quand les dynasties faiblissent, les nomades – qui sont de bien meilleurs guerriers que les Chinois sédentaires – réussissent souvent à s’emparer du pouvoir. Il y a eu les Xianbei à l’époque des Han, les Khitan à l’époque Tang, les Jurchen pendant les Song du Nord, puis les Mongols et les Mandchous. Après la conquête, les barbares abandonnent souvent le mode de vie nomade et se laissent absorber par la civilisation chinoise.

Une de ces conquêtes a été un véritable séisme qui a profondément marqué la mémoire chinoise : la brillante dynastie Song (X-XIIIe siècles) est défaite à mi-course par les nomades Jurchen, et obligée à se replier dans la Chine méridionale. L’empereur, son héritier et toute sa cour tombent aux mains des envahisseurs et sont vendus à l’encan. Aujourd’hui encore, le général Yue Fei qui avait combattu les envahisseurs est considéré comme l’emblème de la résistance chinoise contre les barbares étrangers.

Plus tard, les Jurchen devront à leur tour se soumettre aux Mongols, qui règnent sur la Chine pendant un siècle. Pendant toute cette période, la grande muraille semble quasi oubliée, au point que le voyageur vénitien Marco Polo n’en fait aucune mention.

C’est sous la dynastie suivante, les Ming (XIV-XVIIe siècles), que l’idée d’une enceinte protectrice revient en force, suite à la capture de l’empereur par les Mongols qui, défaits par le fondateur Ming, avaient regagné leurs steppes. La Chine est contrainte de verser une forte rançon pour récupérer le captif. D’où le projet pharaonique de construire des centaines de kilomètres de murs à travers un paysage escarpé. La portion que l’on visite aujourd’hui près de Pékin date du XVIe siècle. Le grand spécialiste Arthur Waldron (1) a montré que la muraille n’a guère empêché les nomades de s’introduire en Chine. En revanche, elle a réussi à enfermer les Ming dans un dilemme destructeur : trop effrayés pour attaquer militairement, ils se sont servis de la muraille pour empêcher tout commerce avec les Mongols. Les raids ont donc continué, aggravant la mentalité d’assiégé des Chinois.

En résumé, on peut comparer la Chine à un grand théâtre où différents peuples non Chinois ont pu, chacun à son tour, jouer le rôle principal. À chaque fois, les Chinois forts de leur nombre ont réussi à revenir sur le devant de la scène. Aucun de ces épisodes n’a entraîné la fragmentation de l’espace chinois, contrairement à ce que s’est passé en Europe, où l’irruption des barbares a fait exploser l’Empire romain en une pluie d’États distincts. En Chine, l’État est resté un, intégrant à chaque fois à son stock culturel des éléments empruntés aux différents maîtres étrangers.

Depuis le XIXe siècle, les envahisseurs viennent non plus des steppes, mais de la mer. La menace occidentale s’est ajoutée, dans la psyché chinoise, à celle des nomades septentrionaux de jadis. Mao et ses successeurs n’ont cessé d’alimenter cette crainte. Les cours d’histoire, la presse officielle, les séries télévisées, ont tendance à soupçonner systématiquement les étrangers d’arrière-pensées agressives vis-à-vis de la Chine. Nous en avons eu récemment l’illustration, lors du passage de la flamme à Londres et à Paris.

(1) The great wall of China, 1990, Canto books.

4

Le mythe de l’âge d’or

Le Moyen-Age chinois est un âge d’or. Alors que l’Europe n’a pas connu de « second empire romain », l’époque des Sui et des Tang est un remake du premier Empire Qin-Han – en plus cosmopolite. Considérés comme la plus brillante des dynasties chinoises, les Tang étaient en fait de sang mêlé : de pères Han et de mères Xianbei (une tribu toungouse). Ces intermariages produisent une splendide culture, « fusion » avant l’heure : les arts – la musique, la danse, les arts plastiques, et même la fameuse poésie des Tang – deviendront des modèles jusqu’au Japon, en Corée, au Vietnam. La capitale, Chang’an (actuelle Xi’an) était la métropole internationale de l’époque, sans équivalent en Europe.

C’est aussi sous les Tang que la femme chinoise a joui du statut le plus élevé. La seule femme empereur de l’histoire de Chine (non pas l’épouse d’un empereur, mais la détentrice officielle du pouvoir suprême) appartient à cette dynastie. Wu Zetian, qui règne pendant un semi-siècle, prendra même femme et concubine pour « tenir son rang impérial ». Son appétit du pouvoir est généralement attribué à ses origines nomades, mais ses talents de chef d’État ont été loués par les lettrés de son temps. Depuis cette époque, le statut de la femme chinoise s’est amélioré – sinon sur le plan du droit, en tout cas pratiquement, ainsi que le prouvent d’innombrables récits biographiques.

En Chine, l’enseignement de l’histoire est déformé par des stéréotypes idéologiques – la rencontre des « barbares » avec les Chinois s’est toujours conclue par la sinisation des premiers, jamais la « barbarisation » des seconds ; les femmes ont toujours eu un statut inférieur. L’exemple des Tang démontre la fausseté de ces lieux communs.

5

Le modèle mandarin

Une stèle gravée sous les Tang affirme : « L’Empereur doit obéir au Ciel ». Mais qui interprétait la volonté du Ciel ? Les lettrés confucianistes. En pratique, l’arbitraire des empereurs était freiné par la présence de cette classe de fonctionnaires éduqués, recrutés sur concours, partageant la même philosophie du service d’État. De sorte que le véritable dirigeant de l’empire n’était pas, contrairement à ce que l’on croit, l’empereur, mais le chef des mandarins : le Premier ministre.

Des Han jusqu’aux Ming, les empereurs méritaient moins le qualificatif d’autocrates que celui de souverains éclairés : ils tranchaient, mais après avoir consulté leur bureaucratie. À partir de 1380, date à laquelle l’empereur Taizu des Ming abolit la charge de Premier ministre, le despotisme s’installe, même si les successeurs de Taizu continuent la plupart du temps de respecter les forces variées dont les représentants figurent au sein de leur gouvernement.

Le système des examens, quant à lui, n’a été aboli qu’en 1905. Ils étaient organisés géographiquement – nationaux, provinciaux, locaux. Jusqu’à l’époque Song, les fonctionnaires étaient issus surtout de la paysannerie. À partir du XVe siècle, les lauréats aux examens sont plus souvent des fils de riches marchands. Pendant plus de 2000 ans, cette classe de lettrés a réussi à gérer une population immense avec très peu de moyens, en s’appuyant sur les conceptions morales héritées de Confucius. En deçà des districts – l’échelon administratif le plus bas –, les campagnes étaient autogérées, en l’absence de toute police, avec l’apport des lettrés retraités qui servaient d’arbitres. Grâce à ce système extrêmement stable, les dynasties pouvaient changer, la structure restait en place, y compris sous les règnes étrangers.

On a comparé le Parti au système des lettrés. Mais les membres du PC ne sont pas choisis pour leurs capacités, ou leur niveau d’éducation, ou leur esprit de service public. Ils doivent leur avancement à tel ou tel haut dirigeant qui les protège. C’est un système de faveur tout à fait distinct du culte du mérite qui caractérisait les mandarins du passé.

6

Éthique bouddhiste et capitalisme

Au VIIIe siècle, sous les Tang, un moine révolutionne le bouddhisme de Chine. C’est Hui Neng, le 6e patriarche de l’école Chan. Il se détourne de la tradition livresque, réservée à une élite, et met l’accent sur la notion d’illumination soudaine. Selon Hui Neng, tout le monde possède la « nature de Bouddha », tout le monde peut donc parvenir au « salut » sans intermédiaire. Le bouddhisme s’échappe alors des puissants monastères et du cercle étroit de leurs protecteurs, les aristocrates Tang, pour s’ouvrir aux gens du peuple. Ce faisant, il cesse d’apparaître comme une doctrine qui nécessite de renoncer au monde. En acquérant une dimension d’intériorité, le bouddhisme devient compatible avec la vie ici-bas. Hui Neng joue donc en Chine le même rôle que Luther et Calvin, en favorisant l’apparition d’une éthique intérieure semblable à l’éthique protestante. Ses disciples modifient même les règles de la vie monastique : désormais il faut travailler, cultiver la terre, et cesser de dépendre des donations faites par les nobles et les eunuques du palais.

Une fois « démocratisé » par Hui Neng, le Chan devient la forme dominante du bouddhisme en Chine, et plus tard au Japon, sous le nom de zen. Sa découverte de l’intériorité, l’accent mis sur l’ascétisme vont même déteindre sur le taoïsme et le confucianisme. Une fusion s’opère entre les trois doctrines, au point qu’on parle sous les Ming de « Trois écoles, un Enseignement ».

Au XVIe siècle, soit huit siècles après l’impulsion donnée par Hui Neng, le développement d’un commerce important laisse penser que son éthique religieuse a favorisé – comme l’éthique protestante en Europe – l’émergence d’un « capitalisme marchand » aux couleurs confucianistes, d’une influente classe de négociants, liée à celle des lettrés. Contrairement aux idées reçues selon lesquelles la Chine aurait été « statique » pendant 2000 ans, elle a au contraire connu d’importants changements sociaux.

7

Le rôle politique des séismes

Selon une conception très ancienne appelée « Mandat céleste », c’est le Ciel qui choisit – ou qui démet – l’empereur. Pour Confucius, le Ciel ne décide pas arbitrairement, il écoute d’abord la voix du peuple. Tant que l’empereur se préoccupe du bien-être général, son contrat avec le Ciel est reconduit. Qu’il faillisse à sa mission, et le Ciel envoie des catastrophes : tremblements de terre, éclipses, etc. Des « avertissements » qui étaient pris très au sérieux. Les annales chinoises ont scrupuleusement noté les séismes et autres phénomènes cosmiques.

Quand les signes célestes s’accumulent, les candidats à la succession se mettent sur les rangs. En Chine, c’est le moment où apparaissent au grand jour les fameuses sociétés secrètes : des groupes de chevaliers errants, de redresseurs de torts animés de croyances ésotériques ; des sectes de sauveurs autour d’un chef charismatique ; et parfois de puissants mouvements millénaristes, décidés à conquérir le pouvoir afin de faire régner la légendaire « Grande Harmonie ». Le nouvel empereur pouvait être issu de ces mouvances – le fondateur des Ming faisait partie de la secte du Lotus blanc. La plupart du temps, la rébellion des sociétés secrètes – comme celle des Boxers en 1900 – précipitait la chute des dynasties affaiblies.

C’est pourquoi, aujourd’hui encore, le pouvoir est si nerveux quand une catastrophe naturelle se produit. Ou quand un mouvement de qigong, comme le Falungong, devient trop puissant. Pour de nombreux Chinois, le Mandat céleste n’est pas une vieille lune et les avertissements cosmiques – comme le récent séisme du Sichuan – poussent des marées de fidèles à aller prier dans les temples. Afin de contrer le mauvais sort qui les menaces, les leaders communistes eux-mêmes pratiquent en cachette la divination, le Yiking, le Fengshui…

8

La tentation de l’autarcie

Au XVe siècle, la Chine est une grande puissance maritime. Mais au milieu du siècle suivant, elle se détourne du commerce maritime. Les raisons en sont surtout politiques. Confrontés à des attaques massives de pirates japonais, qui occupent tout le Sud-Est et le Sud, les Ming décident de se retirer des côtes et de limiter drastiquement le commerce, espérant ainsi affamer les envahisseurs. Sur le front du Nord, ils réagissent avec autant de pusillanimité face aux raids des Mongols.

Cette attitude défensive du pouvoir contraste avec celle d’innombrables particuliers, surtout dans les provinces côtières, qui à la même époque émigrent vers l’Asie du Sud-Est. Ils y établissent les communautés de Chinois d’Outremer, de véritables puissances commerciales toujours actives aujourd’hui. Pourquoi, malgré ses atouts, la Chine n’a-t-elle pas découvert l’Amérique avant Colomb ? En Europe, les grandes expéditions étaient financées par les États prêts à tout pour se procurer des richesses introuvables en Europe. Ni les Ming, ni les Qing n’étaient poussés par un tel besoin, considérant qu’ils avaient en Chine toutes les ressources désirables. Il n’y avait pas de motivation pour l’expansion. À l’aube du XXIe siècle, la situation a radicalement changé, et la Chine a fait une entrée remarquée dans la course mondiale aux ressources.

9

L’affront fait par l’Occident

À la fin du XVIIIe siècle, Lord Macartney se présente à la Cour des Qing avec deux bateaux pleins de produits de l’industrie anglaise, dans l’espoir d’alléger les restrictions au négoce imposées par la Chine. Il recevra cette lettre de l’empereur Qianlong : « Nous, la Chine, n’avons besoin de rien venant de vous, barbares. Nous ne vous demandons rien. C’est vous qui voulez vous procurer nos richesses ».

L’irruption des « barbares blancs » au large des côtes chinoises, et bientôt sur les grands fleuves qu’ils sillonnaient avec leurs canonnières, a constitué un grand tournant. Militairement, commercialement, la Chine a été défaite. Les « guerres de l’opium », au milieu du XIXe siècle, qui se sont conclues par une série de « traités inégaux », l’ont contrainte à s’ouvrir au commerce de l’opium en provenance de l’Inde britannique, et à céder des territoires, comme l’île de Hong Kong. Les invasions étrangères, les défaites humiliantes n’étaient pas des nouveautés. Mais c’était la première fois que des barbares ne cherchaient pas à se siniser. Pire, ils réussissaient à imposer leurs propres choix de civilisation. Un choc pour la psyché chinoise qui avait toujours trouvé refuge dans un certain sentiment de supériorité culturelle et esthétique. Malgré la « restauration nationale » opérée par les communistes, l’amour-propre national reste ultra-sensible.

10

Le réflexe totalitaire

Ce n’est pas un hasard si Mao se réclamait du premier empereur, Qin Shi Huang. Comme ce dernier, il avait établi un pouvoir despotique et interdit toute voix dissidente. « Je suis Qin Shi Huang + Marx » disait-il. Il n’avait en réalité qu’une connaissance superficielle des idées marxistes, mais cette partie « Marx » est à prendre au sérieux : elle est là pour signifier qu’il possédait ce qu’aucun empereur n’a jamais prétendu avoir : la vérité absolue (en termes marxistes « scientifique »).

Ce n’est pas un hasard si son troisième modèle est Taizu, le fondateur de la dynastie Ming (XIVe siècle). C’est un moine illettré qui, dès sa montée sur le trône, abolit le partage du pouvoir avec les mandarins et confie le gouvernement à son secrétariat privé. Taizu avait eu aussi l’idée de réunir ses citations dans un petit livre qui, six siècles avant Le Petit livre rouge, fut distribué à tous les étudiants et étudié dans toutes les écoles !

Ce serait une erreur de penser que Mao est le digne successeur des empereurs classique. Hormis le plus despotique d’entre eux, Taizu des Ming, les empereurs étaient soumis à tout un ensemble de contrôles de la part de la bureaucratie confucianiste. Mao est en fait le modèle abouti du tyran moderne, dans la lignée de Staline ou Hitler. Son action politique, désastreuse pour la Chine, a provoqué des dizaines de millions de morts. Mais de cela, le régime ne veut pas discuter.

Ses successeurs sont de plus en plus contraints de composer avec les autres membres de la nomenklatura, ainsi qu’avec une société civile traversée par une puissante aspiration à la liberté. Quel est l’avenir de la dynastie communiste ? Difficile à prédire, car contrairement au système impérial qui a tenu bon sur une période très longue, le système communiste est profondément instable.

Histoire des idées reçues

Par le professeur Yu Ying-shih

Le Nouvel Observateur. — On qualifie souvent l’histoire de la Chine ancienne de « cyclique ». Elle serait caractérisée par le retour du même schéma : fondation d’une dynastie, apogée, décadence et chute, suivie par la fondation d’une nouvelle dynastie, etc.

Yu Ying-shih. — Il ne s’agit pas vraiment de cycles, mais d’un mécanisme politique, qui en l’absence d’élections, est obligé de passer par la force pour remplacer la dynastie existante. En réalité, quand on les regarde de près, les dynasties ne sont pas du tout superposables.

N.O. — Peut-on parler d’évolution, de progrès ?

Yu Ying-shih. — Oui, on peut dire dans l’ensemble que le système, remarquablement stable par ailleurs, évoluait vers une société où l’« influence » était de plus en plus partagée. Sous les Ming et les Qing, par exemple, les lettrés n’étaient plus la seule catégorie influente. Les marchands avaient gagné tant de poids qu’ils avaient quasiment des porte-parole à la cour, et ils sont d’ailleurs partiellement responsables de l’abolition du système impérial. Alors que sous les Tang, seuls les guerriers et les aristocrates comptaient. À la différence de l’histoire de l’Europe, en Chine, les changements ont été très graduels. Et malgré toutes les vicissitudes, la Chine n’a pas connu de maelstrom comme la Renaissance, la Réforme, la révolution industrielle, la Révolution française…

N.O. — Sauf au XXe siècle…

Yu Ying-shih. — C’est exact. À l’époque contemporaine, la Chine a été bouleversée de fond en comble. Alors que les strates « inférieures » du système impérial, les villages, géraient leurs propres affaires et jouissaient de certains « droits » (comme la possession et la gestion de leurs biens), tous les paysans jusqu’au dernier sont tombés sous le contrôle des communistes. Toute propriété a été abolie, les terres redistribuées puis collectivisées. Comme les paysans, tout le monde est devenu entièrement dépendant du Parti pour subsister. Si l’on ajoute à cela l’interdiction de tout système d’organisation non étatique – clans, syndicats, clubs, écoles privées, etc. – on obtient de fait un changement inouï. Depuis les réformes, certaines choses ont été rétablies, mais le PC conserve la possibilité d’intervenir s’il le veut. C’est un système hybride et malsain, qui a été surnommé « capitalisme de parti ».

N.O. — Comment voyez-vous l’évolution prochaine ?

Yu Ying-shih. — Plutôt qu’à l’hypothèse d’un effondrement brutal, je crois à une sorte de désintégration graduelle, selon des lignes de failles sociales, ethniques, régionales, qui deviendront politiques avec la multiplication des centres. Déjà une sorte de « conscience locale » est en train d’émerger. On voit chaque province élever jalousement des autels à « ses » grands hommes, éditer leurs œuvres, même quand ils ont été des « contre-révolutionnaires » sous Mao… Mais il se peut aussi que le système bascule d’un coup, sous le poids de ses propres déséquilibres.

Parution Le Nouvel Observateur 31 juillet 2008 — N° 2282