Les travailleurs ne veulent plus être les sacrifiés du néo-capitalisme aux couleurs chinoises. Ils s’organisent en marge du Parti et de ses syndicats officiels, avec l’aide d’anciens dissidents. Un mouvement qui se veut apolitique. Jusqu’à quand ?

Trois ans durant, avec ses compagnons venus de la région de Leiyang, Xu Zhihui a creusé, à coups de marteau-piqueur dans le roc, les fondations de ce qui allait devenir la gigantesque mégapole de Shenzhen, hérissée de gratte-ciels futuristes. « La paye était bonne, se souvient-il. Mais on faisait des journées très longues au fond de puits mal ventilés. Nos masques n’étaient remplacés que quand ils tombaient en pièces. Et personne ne nous a dit que la poussière épaisse que nous respirions à pleins poumons était un vrai poison ».

C’est vingt ans plus tard que Xu et ses amis vont s’en apercevoir. Dans les villages autour de Leiyang, les anciens ouvriers revenus au pays se mettent à mourir un à un, succombant à une maladie jusqu’alors inconnue dans ces campagnes : la pneumoconiose. Alors que le mal a déjà emporté quinze de ses camarades, Xu commence à son tour à tousser, à souffrir de fièvre, à s’essouffler au moindre effort. En mai 2009, profitant du peu de forces qui lui reste, il s’embarque avec 180 de ses camarades de peine dans un voyage de retour vers Shenzhen, bien décidé à obtenir des soins et des compensations.

Malgré la nature incontestablement professionnelle de la maladie, la tâche va se révéler très ardue. Tout d’abord, comme ils n’ont pas de document prouvant une embauche par une entreprise locale, aucun hôpital de Shenzhen n’accepte de leur faire passer les tests. C’est seulement après une grève de la faim devant la mairie que les « 180 de Leiyang » arracheront le droit de passer des radios. Les résultats ne laissent aucun doute : les poumons sont terriblement encrassés de silicose. Mais en l’absence de contrat de travail, les employeurs s’en lavent les mains, en toute « légalité ».

Du côté du syndicat officiel unique, aucun soutien à espérer : tout le monde sait que la FNSC (Fédération nationale des syndicats chinois) est un repaire d’apparatchiks dont le rôle consiste non pas à défendre les travailleurs, mais à veiller aux intérêts supérieurs du Parti — et par conséquent à ceux de ses alliés, ces néo-capitalistes qui font le succès de « l’économie socialiste de marché ». Pour éviter tout de même les désordres qu’une bande de paysans poussés à bout pourrait susciter, la ville de Shenzhen propose une aide de 30 000 yuans par personne (environ 3 000 euros). Une misère, qui ne couvre pas même les dettes contractées pour payer les soins.

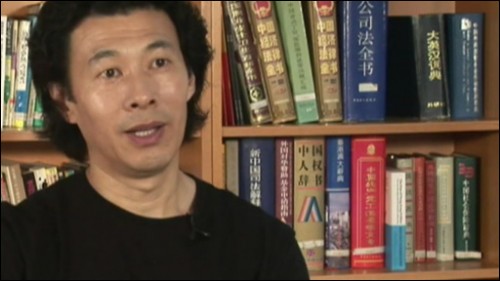

Partagés entre le désespoir et la colère, Xu et ses camarades se tournent alors vers celui qui représente aux yeux d’innombrables travailleurs chinois l’ultime recours avant l’émeute : Han Dongfang, chef de l’ONG « China Labour Bulletin » (CLB) basée à Hong Kong. Cet ancien leader de Tiananmen est aujourd’hui une sorte de « syndicaliste sans syndicat » qui, bien qu’interdit de séjour en Chine, réussit à défendre de nombreuses victimes de patrons abusifs. Sa notoriété, il la doit à l’émission sur les droits des travailleurs qu’il anime sur Radio Free Asia (radio indépendante basée aux États-Unis). Trois fois par semaine, il dialogue à l’antenne avec les témoins des luttes incessantes qui secouent la Chine. Après avoir attentivement écouté leurs récits, Han analyse la situation à la lumière de la législation existante. Les ouvriers s’aperçoivent alors qu’ils ont des droits et pour commencer celui de se battre pour obtenir justice. Dès qu’un de ces « leaders naturels » est mûr pour se lancer dans la bataille judiciaire, Han fournit avocats et financement. Une stratégie payante : sur les 600 procès qui ont bénéficié en 2007 et 2008 de l’appui du CLB de Han Dongfang, 95 % se sont soldés par une victoire !

Contacté par les révoltés de Leiyang, Han Dongfang suggère un changement de tactique. Plutôt que de s’acharner vainement sur les compagnies de BTP, pourquoi ne pas poursuivre carrément le Bureau du travail ? Après tout, ces fonctionnaires municipaux ont laissé les patrons indélicats violer tranquillement le droit du travail. C’est donc avec des tubes d’oxygène sous le bras et un solide dossier juridique préparé par Han que le groupe de Leiyang entame des pourparlers avec les édiles de Shenzhen. « Aidez-nous, sinon c’est vous que nous allons poursuivre », leur disent-ils en substance. « Ce dossier a fait l’effet d’une bombe, se souvient Robin Munro, membre du CLB. Les officiels de la ville se sont démenés pour dénicher les preuves d’emploi manquantes. Après quoi, ils ont proposé des indemnités assez généreuses, de 180 000 à 280 000 yuans, soit entre 18 000 et 28 000 euros. »

Une victoire d’autant plus éclatante qu’à l’époque, il n’existait pratiquement pas de mouvement de travailleurs en Chine. À peine quelques grèves sporadiques vite étouffées. La constitution de 1980 avait d’ailleurs purement et simplement aboli le droit de grève. Depuis 2009 et la victoire des « 180 de Leiyang », la « négociation collective » est devenue un passage quasi-obligé. Mieux, le pouvoir semble en prendre son parti. « Les grèves de 2010 dans les usines Honda ont montré que les jeunes ouvriers ont cessé d’avoir peur, explique Munro. Si les autorités tentent de les écraser, elles vont très vite se retrouver avec un Solidarnosc sur les bras… Autant lâcher du lest et accepter de discuter avec leurs représentants ». Han Dongfang, lui, n’hésite pas à affirmer : « On est au début d’une nouvelle page de l’histoire ».

Certes, la condition ouvrière en Chine reste accablante. Il suffit de faire un tour sur le site du CLB où sont présentés de nombreux cas traités par Han et ses équipes : les mesures de sécurité sont souvent inexistantes, tout comme les contrats de travail. Les employeurs se défilent d’une façon éhontée, appuyés par des médecins et des juges corrompus. Résultat, une marée d’abus, dont les plus scandaleux concernent les maladies professionnelles, pneumoconiose en tête, extrêmement répandues et rarissimement soignées.

Pourtant, le code du travail accorde des droits importants aux salariés. Une loi actuellement à l’étude vise par exemple à simplifier le processus diabolique de diagnostic et d’indemnisation. En revanche rien n’est fait pour étoffer l’inspection du travail, notoirement insuffisante. Ainsi, l’agglomération de Shenzhen ne compte, pour ses 15 millions d’habitants, qu’une dizaine d’inspecteurs… Quant aux gouvernements locaux, leur plus grand souci est de rassurer les investisseurs, quitte à piétiner quelques articles de loi. De cette situation paradoxale découle un flot continu d’abus ainsi qu’une augmentation fulgurante de procès, dont le nombre a doublé en 2009. Quant aux grèves et autres conflits, ils sont désormais tellement fréquents et mobilisent des groupes tellement nombreux que la répression comme unique méthode de résolution des problèmes devient chaque jour plus impraticable.

Bon gré mal gré, la Chine est entrée dans l’ère de la négociation ouvrière. Le calamiteux syndicat officiel lui-même a compris qu’il avait intérêt à se pencher sur les enjeux qui préoccupent sa « base ». Ce sont par exemple les syndicalistes de la FNSC qui ont négocié, dans la foulée des grèves spontanées de 2010, la plupart des accords collectifs prévoyant de substantielles augmentations de salaire. Mais le moteur du mouvement se trouve à Hong Kong, refuge d’une demie-douzaine d’ONG qui fournissent un soutien crucial aux protestations ouvrières. Le CLB de Han Dongfang propose des stages de formation pour apprendre à gérer les conflits collectifs. Ses adhérents se rendent partout où éclate une grève, ils en identifient les leaders et leur enseignent toute la « grammaire » de la lutte sociale : comment exiger une négociation collective, comment lister les demandes, comment préciser les priorités, etc. « Les syndicats indépendants sont devenus en Chine des sortes d’écoles de démocratie où l’on apprend les rudiments de la négociation, de la représentation d’intérêts différents, de la capacité à s’organiser, estime un diplomate européen. Un phénomène que le gouvernement chinois voit d’un très mauvais œil, conscient du rôle joué par les syndicats dans la démocratisation de pays aussi divers que la Pologne, la Corée du Sud ou récemment les pays arabes ».

À Hong Kong, le son de cloche est différent. « Nous poussons de toutes nos forces pour que le système évolue vers plus de justice, affirme Han Dongfang. Nous faisons tout pour soutenir les militants et avocats emprisonnés. Mais nous avons choisi d’œuvrer au sein du système, pas contre lui. C’est la seule façon d’obtenir ici et maintenant des avancées réelles pour les travailleurs ». Selon son collègue Robin Munro, le gouvernement chinois pourrait même se faire à l’idée de syndicats indépendants, pourvu que ces derniers s’abstiennent de contester le pouvoir politique. C’est précisément ce à quoi s’efforce le CLB, et ce qui explique peut-être que ses membres aient les coudées étonnamment franches sur le terrain. Reste à savoir si la corruption galopante et la montée en flèche des abus qu’elle génère ne sont pas en passe de déclencher un rejet massif — dont on ne voit pas comment il pourrait éviter d’être politique.

Han Dongfang

Han Dongfang n’a pas le droit de mettre les pieds en Chine. Ayant fondé au printemps 1989 le premier syndicat indépendant de Chine, il avait été classé parmi les 21 « most wanted » jeunes leaders de Tiananmen. Après l’écrasement du mouvement, il choisit de se constituer prisonnier « pour assumer mes choix jusqu’au bout » explique-t-il. Son refus d’avouer ses « fautes » lui vaut d’être enfermé avec des malades. Il y contracte une grave tuberculose qui le mènera au bord de la mort. Libéré in extremis, il part aux États-Unis où il subit une ablation du poumon. Il cherche à plusieurs reprises à rentrer en Chine, mais il est à chaque fois refoulé.

C’est sa conversion au protestantisme qui le sauve alors du désespoir. Il s’installe au plus près, à Hong Kong, pour y tenir un rôle discret mais capital de soutien aux mouvements de travailleurs qui sont en train de redéfinir les rapports au sein du monde du travail. Et peut-être, bien qu’il s’en défende, d’amorcer des évolutions politiques plus profondes. « On m’a appris à l’école, sous Mao, que le but des syndicats était de prendre le pouvoir. Après avoir voyagé, j’ai compris que le rôle des syndicats consiste en réalité à maximiser les droits des travailleurs au sein du système. Ce dont les ouvriers chinois ont le plus besoin aujourd’hui, c’est de pouvoir défendre leurs droits à travers la négociation collective. Il faut savoir que le gouvernement n’a pas la force d’imposer aux patrons une répartition plus juste des richesses. Seuls les travailleurs peuvent l’obtenir, précisément à travers ce type de mécanisme. Je voudrais que les Chinois adoptent cette idée nouvelle des rapports sociaux : ‘Je suis décidé à défendre mes droits à travers un dialogue non-violent avec toi, même si tu m’as maltraité.’ Je voudrais que la Chine arrête de choisir la violence et la révolution comme seule issue à ses blocages. »