Le 24 avril, à Savar, plus de mille ouvrières de la confection sont mortes écrasées. Ces ateliers où elles gagnaient un salaire de misère dérogeaient à toutes les normes. La justice enquête sur leur patron, mais la classe politique le protège

Une femme brandit face aux ruines une photo d’elle et de son mari disparu.

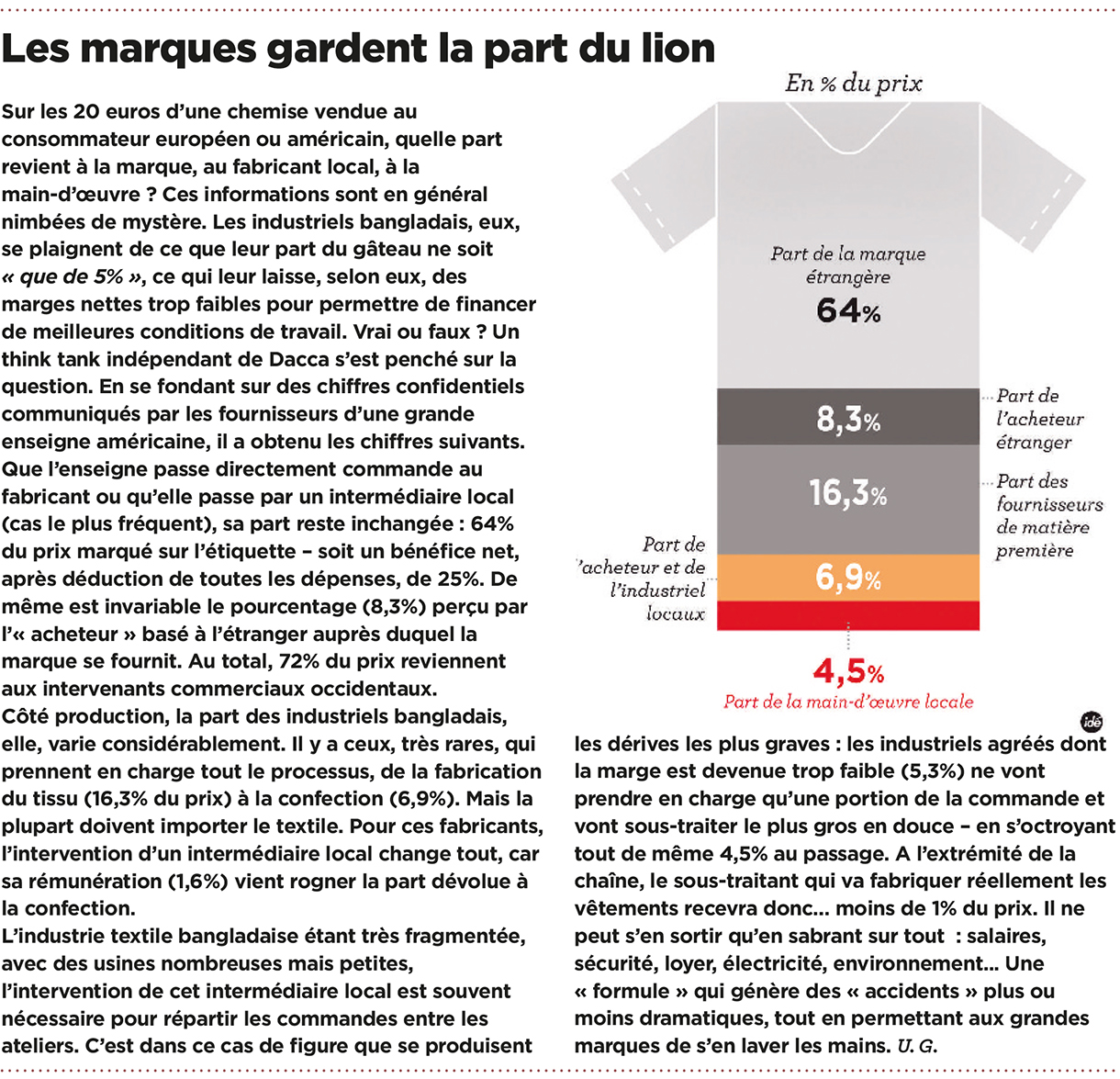

BANGLADESH : L’ENVERS D’UN « MIRACLE »

Un visage ravissant mais un regard absent, hanté par l’indicible. Anna Akhter a 17 ans et elle ne sait plus sourire. Allongée dans la salle commune à l’hôpital Enam de Savar près de Dacca avec une vingtaine d’autres rescapées du désastre du Rana Plaza, elle promène des yeux vitreux sur la foule chaleureuse des parents et amis. Son père, tireur de pousse-pousse, sa mère, femme de ménage, sont là.

La jeune fille raconte par phrases courtes les trente heures terrifiantes qu’elle a vécues coincée sous les décombres du Rana Plaza, sa main droite écrasée sous une poutre, sa copine morte se vidant de son sang à ses côtés. « J’ai appelé à l’aide, personne n’est venu. Finalement, un homme s’est faufilé en rampant. J’ai supplié : “Mon frère, sauve moi.” » L’homme, un simple ouvrier de l’usine voisine, lui a dit : « Je vais te sauver, mais il faut te couper la main. » Craignant l’effondrement, les médecins n’osaient pénétrer sous l’enchevêtrement de débris. L’homme est donc revenu seul, armé d’une seringue d’anesthésiant et d’un bistouri. Il a pleuré avec Anna pendant les quatre heures qu’a duré l’« opération ».

La jeune fille raconte par phrases courtes les trente heures terrifiantes qu’elle a vécues coincée sous les décombres du Rana Plaza, sa main droite écrasée sous une poutre, sa copine morte se vidant de son sang à ses côtés. « J’ai appelé à l’aide, personne n’est venu. Finalement, un homme s’est faufilé en rampant. J’ai supplié : “Mon frère, sauve moi.” » L’homme, un simple ouvrier de l’usine voisine, lui a dit : « Je vais te sauver, mais il faut te couper la main. » Craignant l’effondrement, les médecins n’osaient pénétrer sous l’enchevêtrement de débris. L’homme est donc revenu seul, armé d’une seringue d’anesthésiant et d’un bistouri. Il a pleuré avec Anna pendant les quatre heures qu’a duré l’« opération ».

La veille, à cause des fissures découvertes sur les murs et les piliers, l’immeuble avait été évacué. Le 24 avril au matin, devant la façade vitrée, un groupe d’hommes protestaient bruyamment contre la reprise du travail. La banque associative du rez-de-chaussée a décidé prudemment de rester fermée. « Mais les contremaîtres nous ont dit : “Si vous n’allez pas à votre poste, vous n’aurez pas votre salaire d’avril.” Avec mes copines, on est vite montées au 5e. » La suite est connue de tous : la coupure d’électricité, les générateurs qui font vibrer la carcasse, les contremaîtres qui glapissent l’ordre de reprendre le travail. Et soudain le chaos dans le noir, les cris et la poussière.

Depuis cinq mois, Anna cousait des poches de pantalon pour 30 euros par mois. À peine de quoi assurer sa propre nourriture mais c’était autant de plus à investir dans les études du petit frère. Presque illettrée, elle ne connaît ni le nom de la compagnie ni celle du chef qui hurlait les ordres. « Il est mort dans l’effondrement, je lui pardonne. Mais je ne pardonne pas à ceux qui sont encore vivants, murmure-t-elle. Sans ma main droite, comment je vais survivre ? »

Sa voisine, Laboni Khanam, 22 ans, travaillait depuis huit mois comme infirmière pour 80 euros par mois. Comme Anna, elle a dû être amputée du bras gauche pour être dégagée. Laboni est éduquée et intelligente mais elle non plus ne savait pas qui étaient ses employeurs. « Maintenant, les noms de tous les responsables sont dans les journaux. Ils ont été arrêtés. Je laisse au gouvernement le soin de les juger et de les punir. Moi, je préfère me concentrer sur la reconstruction de ma vie… » Il est peu probable que le gouvernement sévisse contre les responsables du drame de Savar, la pire catastrophe industrielle depuis celle de Bhopal, en 1984. « Depuis 2005, le secteur de la confection a connu des centaines d’“accidents” qui ont coûté la vie à plus d’un millier d’ouvriers. Mais aucun industriel n’a jamais eu à s’en expliquer devant un tribunal, rappelle Kalpona Akter, célèbre militante des droits des travailleurs (voir encadré). Les patrons vont passer quelque temps en prison, puis ils seront relâchés. Bientôt, un nouveau malheur fera oublier l’horreur du 24 avril. »

Le long combat d’une syndicaliste

« Ils veulent nous museler »

Kalpona Akter, ouvrière dans un atelier de confection

Son père frappé par une attaque cérébrale, sa mère qui vient d’accoucher… Kalpona n’a que 12 ans quand elle doit travailler pour nourrir sa famille. Elle découvre alors le monde brutal des ateliers de confection : treize heures de travail par jour pour 6 dollars par mois, le couchage à même le sol de l’atelier, la douche dans les toilettes, l’eau infecte du lavabo pour la soif. Et, pour un oui ou pour un non, les gifles du contremaître. À 18 ans, décidée à ne plus se laisser faire, elle organise une grève pour le paiement d’heures supplémentaires. Elle est aussitôt virée, son nom inscrit sur une liste noire.

« Depuis lors, ma vie et la lutte syndicale ne font plus qu’un », déclare Kalpona Akter. Pour mieux aider ses camarades, elle se met à l’anglais, apprend à se servir des ordinateurs et des réseaux sociaux, et se forme au droit du travail. Les syndicats bangladais ne s’intéressant qu’au sort des fonctionnaires, elle fonde en 2001 le BCWS (Bangladesh Center for Workers’ Solidarity), une association de défense des ouvriers qui compte aujourd’hui des dizaines de milliers d’adhérents.

Pour toutes les couturières qui triment dans les ateliers surpeuplés de Dacca, Kalpona personnifie le combat contre la foule de négligences, abus et injustices qui les frappent. Dès qu’un accident survient dans une usine – incendie, effondrement, explosion… –, un envoyé du BCWS fonce sur les lieux pour recueillir des témoignages, des échantillons de vêtements et aider les victimes à obtenir des compensations. La stratégie du BCWS est simple : face à l’impunité des industriels locaux, il faut se tourner vers les grandes marques étrangères : dévoiler publiquement leurs compromissions, les sommer d’indemniser les victimes d’accident, exiger qu’elles appliquent leurs fameux « codes de conduite » et contrôlent effectivement leurs fournisseurs. Et, surtout, qu’elles fassent pression sur les autorités pour corriger ce système. Kalpona n’hésite pas à interpeller les enseignes, comme en 2011 lors de la réunion annuelle des actionnaires de Walmart, où elle présente au PDG, Mike Duke, une pétition signée par des centaines de milliers de ses compatriotes…

Pas étonnant que cette jeune femme ronde et souriante de 35 ans soit devenue la bête noire des patrons d’atelier et de leurs occultes protecteurs politiques. Les employés du BCWS subissent menaces, intimidations, harcèlement, voire enlèvements assortis de tortures perpétrées par les services de sécurité. En 2010, Kalpona et deux de ses collègues font la connaissance des sinistres geôles du NSI (National Security Intelligence) et de ses interrogatoires musclés. Grâce à une formidable mobilisation internationale et même une intervention personnelle de Hillary Clinton, ils sont libérés. Mais, en avril 2012, son collègue Aminul Islam « disparaît » de nouveau. Deux jours plus tard son corps est retrouvé à 100 kilomètres de la capitale, les rotules fracassées, les orteils écrasés, la jambe percée d’un trou. Aminul servait de médiateur dans le conflit opposant les ouvriers aux dirigeants de l’usine Shanta Denim à Ashulia, fournisseur de Nike et de Tommy Hilfiger. Un an après, l’enquête est au point mort.

Quand Kalpona arrive sur le lieu de notre rendez-vous, elle est suivie par un membre des services de sécurité qui ne cherche pas à se cacher. « Ils veulent nous museler, dit-elle. Le BCWS a été suspendu, nos comptes clos. Nous sommes poursuivis en justice pour des infractions aussi fallacieuses que graves : tentative de meurtre, corruption de fonctionnaire, détention d’explosifs. Leur but : empêcher tout ce qui peut aider les ouvriers à s’organiser. »

Il suffit de se rendre à Savar, devant le trou béant de ce qui fut le Rana Plaza, et de regarder les bâtiments environnants : cette banlieue chaotique en proie au boom du textile est remplie d’immeubles anciennement résidentiels ou commerciaux, transformés à la va-vite en ateliers grouillant de milliers d’ouvrières, en contravention flagrante avec les règles de sécurité. Pour compenser les fréquentes coupures de courant, des générateurs pesant des tonnes sont installés en hauteur, sans que les piliers aient été renforcés. Des étages sont partout rajoutés aux structures maigrelettes. Ici, le permis de construire est une formalité qui se règle par un billet discret. Le non-respect des règles est passible d’une amende – 10 euros environ… Le Premier ministre, Sheik Hasina, l’a elle-même reconnu : 90 % des constructions ne sont pas aux normes. Mais les autorités préfèrent fermer les yeux sur les irrégularités d’un secteur capital pour l’économie nationale. Avec sa croissance à deux chiffres, le textile a triplé ses exportations en cinq ans et devrait encore les tripler d’ici à 2020. Aujourd’hui, 5 400 usines emploient quatre millions d’ouvriers et rapportent 20 milliards de dollars par an, soit 80 % des exportations, plaçant le pays en deuxième position derrière la Chine. On voit d’ailleurs arriver de plus en plus d’entreprises chinoises, attirées par des salaires quatre fois inférieurs aux rémunérations chinoises.

Il suffit de se rendre à Savar, devant le trou béant de ce qui fut le Rana Plaza, et de regarder les bâtiments environnants : cette banlieue chaotique en proie au boom du textile est remplie d’immeubles anciennement résidentiels ou commerciaux, transformés à la va-vite en ateliers grouillant de milliers d’ouvrières, en contravention flagrante avec les règles de sécurité. Pour compenser les fréquentes coupures de courant, des générateurs pesant des tonnes sont installés en hauteur, sans que les piliers aient été renforcés. Des étages sont partout rajoutés aux structures maigrelettes. Ici, le permis de construire est une formalité qui se règle par un billet discret. Le non-respect des règles est passible d’une amende – 10 euros environ… Le Premier ministre, Sheik Hasina, l’a elle-même reconnu : 90 % des constructions ne sont pas aux normes. Mais les autorités préfèrent fermer les yeux sur les irrégularités d’un secteur capital pour l’économie nationale. Avec sa croissance à deux chiffres, le textile a triplé ses exportations en cinq ans et devrait encore les tripler d’ici à 2020. Aujourd’hui, 5 400 usines emploient quatre millions d’ouvriers et rapportent 20 milliards de dollars par an, soit 80 % des exportations, plaçant le pays en deuxième position derrière la Chine. On voit d’ailleurs arriver de plus en plus d’entreprises chinoises, attirées par des salaires quatre fois inférieurs aux rémunérations chinoises.

« Le gouvernement se garde bien d’effaroucher les entrepreneurs qui font, depuis deux décennies, le “miracle du textile”. Ce sont des “nouveaux riches” avides, qui profitent de l’impunité pour multiplier les abus et les excès », accuse l’intellectuel Syed Abul Maksud, qui dénonce inlassablement la collusion du business et de la politique. « Comment moraliser les comportements alors que les industriels de la confection comptent pour plus de 20 % des élus et que la quasi-totalité de la classe politique a investi dans ce secteur ultraprofitable ? En fait, la cause profonde de ces désastres à répétition est à chercher dans la criminalisation de notre vie politique. » La catastrophe de Savar est un cas d’école de cet enchevêtrement d’intérêts, mêlant la demande insatiable de mètres carrés d’ateliers aux manœuvres de politiciens sans scrupules et à l’appât de l’argent facile.

Une foule en colère exige l’exécution du patron du Rana Plaza

Le propriétaire du Rana Plaza, Sohel Rana, 35 ans, est le champion toutes catégories des petits arrangements entre ripoux. Aujourd’hui sous les verrous, il fut longtemps le caïd de Savar, où il circulait avec un pistolet glissé à la ceinture, escorté de voyous à moto. Dans son QG installé au sous-sol de l’immeuble où plus de 1 000 ouvrières viennent de périr, défilaient les gros bonnets locaux pour boire un verre (l’alcool est interdit au Bangladesh), jouer au billard ou consommer des drogues dont Rana était le principal pourvoyeur. On a retrouvé dans les ruines un stock de Phensedyl, un sirop à la codéine importé d’Inde qui est ici la drogue des pauvres. Et une chambre de torture où le patron voyou cuisinait les grévistes et les rivaux politiques.

Rana s’était aussi spécialisé dans le business lucratif qui consiste à « convaincre de vendre » ceux dont le terrain est convoité par un promoteur ou un patron d’usine. Lui-même, parti de rien, s’était doté d’un petit empire immobilier composé de trois tours et de plusieurs briqueteries. Les 2 000 mètres carrés sur lesquels il a bâti son Rana Plaza avaient été extorqués à un voisin. Une mare comblée de sable en guise de fondations, des matériaux de mauvaise qualité, pas de permis de construire, pas d’autorisation d’ajouter trois étages aux cinq existants ni de transformer un immeuble commercial en local d’activité… Le Rana Plaza collectionnait toutes les violations, y compris la présence de quatre gros générateurs dans les étages, alors que les textes exigent qu’ils soient placés au rez-de-chaussée. Mais le plus étonnant, ce sont les accointances politiques du mafieux. Rana dirigeait la section de jeunesse du parti au pouvoir, la Ligue Awami. Sur les bâtiments publics de Savar, il figure encore sur les affiches aux côtés du Premier ministre, Sheikh Hasina, et du député local Murad Jong.

Rana s’était aussi spécialisé dans le business lucratif qui consiste à « convaincre de vendre » ceux dont le terrain est convoité par un promoteur ou un patron d’usine. Lui-même, parti de rien, s’était doté d’un petit empire immobilier composé de trois tours et de plusieurs briqueteries. Les 2 000 mètres carrés sur lesquels il a bâti son Rana Plaza avaient été extorqués à un voisin. Une mare comblée de sable en guise de fondations, des matériaux de mauvaise qualité, pas de permis de construire, pas d’autorisation d’ajouter trois étages aux cinq existants ni de transformer un immeuble commercial en local d’activité… Le Rana Plaza collectionnait toutes les violations, y compris la présence de quatre gros générateurs dans les étages, alors que les textes exigent qu’ils soient placés au rez-de-chaussée. Mais le plus étonnant, ce sont les accointances politiques du mafieux. Rana dirigeait la section de jeunesse du parti au pouvoir, la Ligue Awami. Sur les bâtiments publics de Savar, il figure encore sur les affiches aux côtés du Premier ministre, Sheikh Hasina, et du député local Murad Jong.

La catastrophe a jeté un jour cru sur les liens entre Rana le voyou et Murad l’héritier d’une famille de propriétaires terriens. « Murad Jong était le protecteur de Rana, affirme un journaliste local. Sans lui, Rana n’aurait pu ni se livrer à ses trafics ni bâtir son empire immobilier au mépris de toutes les règles. Beaucoup ici pensent même que le Rana Plaza appartenait en fait à Jong, avec Rana comme prête-nom. » Jong avait d’ailleurs assisté en invité d’honneur à l’inauguration de l’immeuble en 2010… On raconte à Savar que le jour de la catastrophe Rana étant bloqué au sous-sol, Murad a dépêché ses hommes pour le tirer des décombres et le protéger de la foule prête à le lyncher. C’est ainsi qu’il a pu s’enfuir vers la frontière indienne, où il a été finalement intercepté.

Qu’avait donc Rana de si précieux à offrir à l’homme fort de Savar ? Le mafieux jouait en fait un rôle occulte mais capital au service de son protecteur. La vie politique au Bangladesh, polarisée entre deux partis ennemis, la Ligue Awami (AM) et le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) se résume à une guerre ouverte entre deux féodalités. Dans ce contexte ultraconflictuel, le parti d’opposition quel qu’il soit use et abuse de l’arme du « hartal », la grève générale qui paralyse l’économie et met en difficulté le pouvoir. Tout homme politique ambitieux a son Rana, capable d’organiser ses manifestations et de briser celles du camp ennemi. Le 24 avril, précisément, un hartal était appelé par l’opposition islamiste. « Rana a peut-être fait du zèle en s’obstinant à rouvrir les usines malgré l’avis défavorable d’un inspecteur. Il devait prouver que personne, chez lui, n’avait suivi le mot d’ordre de l’opposition… », commente Mustafiz ur Rahman, directeur du Centre for Policy Dialogue. Comme beaucoup d’observateurs, il croit que Rana échappera à la justice. « Mais il ne faut pas réduire l’industrie de la confection à une pure et simple association de malfaiteurs, plaide-t-il. Grâce à elle, les filles ont gagné en autonomie et fierté. Leur niveau d’éducation s’est amélioré et l’âge du mariage a reculé… Ce qui a permis incidemment de freiner l’explosion démographique. Rien que pour ces aspects, la confection est une immense chance pour le Bangladesh. »

Parution Le Nouvel Observateur 30 mai 2013 — N° 2534