L’histoire est à peine croyable. Il y a trente ans, le sinistre Kim Jong-il a fait enlever des dizaines de Japonais et même, selon certains, des Européens, les obligeant à devenir agents de renseignement du régime.

Les rescapés de cet enfer et les familles de disparus racontent à Ursula Gauthier leur combat pour libérer tous ceux qui ne sont pas revenus

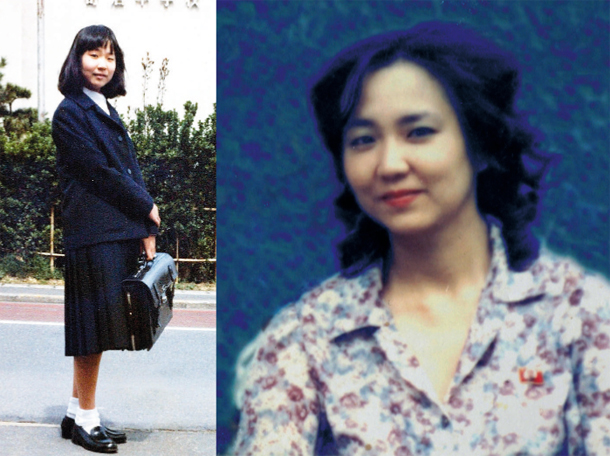

Enlevée à 13 ans (à gauche), Megumi a disparu depuis 1977. Les autorités nord-coréennes ont envoyé à ses parents la photo (à droite) d’une belle trentenaire qui selon les experts pourrait être la kidnappée. Le régime de Pyongyang prétend que Megumi est morte en 1994, ce que ses parents (qui ont cofondé l’association des familles de kidnappés) refusent de croire.

Ils ont été enrôlés de force par les espions nord-coréens

Longtemps, pendant des mois, des années, je suis sortie le soir avec une lampe torche. J’écumais les bois alentour, le terrain vague d’à côté, les ruelles, la plage au bout du chemin… J’appelais ma fille dans le noir : Megumi ! Megumi ! Souvent, les jumeaux m’accompagnaient et ils appelaient avec moi leur grande soeur. » Mais Megumi n’est jamais revenue. C’est un soir de novembre 1977 que l’adolescente a soudainement disparu, raconte encore sa mère, qui nous reçoit cet été à Tokyo. Megumi rentrait de son cours de badminton. Vers 18 heures, elle a dit au revoir à des copines, à un carrefour situé à 15 mètres de chez elle. Puis elle s’est volatilisée. Elle avait 13 ans. Toute la ville avait participé aux battues. Et, pendant les dix années qui ont suivi, ses parents ont continué à distribuer des avis de recherche, s’accrochant à cette ville côtière de Niigata, à leur maison isolée en bordure de la mer du Japon. Puis le père, Shigeru Yokota, employé de banque, a fini par être muté à Tokyo. C’était mieux pour les jumeaux, qui avaient l’âge d’entrer à l’université. Avant de partir, la mère, Sakie, a collé sur la porte de la petite maison leur nouvelle adresse protégée par un plastique transparent, et ajouté ces mots : « Megumi, reviens, on t’attend. » Il faudra encore deux décennies, et un coup de chance inouï, pour que les Yokota aient des nouvelles de Megumi et deviennent les principaux porte-parole d’une cause longtemps étouffée au Japon : celle des « kidnappés de Corée ».

Ce n’est qu’en 1996 et grâce à un journaliste que les parents de Megumi ont pu commencer à reconstituer le puzzle de cette incroyable histoire. A l’époque, Kenji Ishidaka, reporter travaillant pour TV Asahi, enquêtait sur une série de disparitions bizarres – plusieurs jeunes couples qui s’étaient évaporés en même temps dans des régions côtières. Puis il y avait eu une tentative ratée d’enlèvement sur une plage. Les ravisseurs en fuite avaient abandonné sur place des équipements de fabrication si bizarre et si grossière – notamment un canot pneumatique, des masques et des gants – qu’Ishidaka se demandait s’il ne fallait pas chercher du côté du régime claquemuré de Pyongyang.

Le journaliste était allé à Séoul interroger un responsable des services de renseignement sud-coréens. Oui, avait confirmé l’officiel, ces histoires ressemblaient bien aux méfaits du fils Kim Jong-il. Avant de succéder à son père, Kim II avait pris en 1974 la direction des services spéciaux, qu’il avait réorganisés de fond en comble. Son concept phare, c’était la « localisation », dite aussi l’« intégration de locaux ». En clair, il s’agissait d’importer de l’étranger des « locaux » prometteurs afin d’améliorer le système de renseignement nord-coréen. C’est ainsi que des hommes-grenouilles faisaient depuis des années des razzias sur les rivages du Sud, enlevant pêcheurs ou promeneurs, étudiants ou infirmières.

Une fois rendus à Pyongyang, ces « locaux » étaient formés au difficile métier d’espion, en vue de repartir dans leur pays d’origine contribuer à l’oeuvre révolutionnaire. Ou bien ils devenaient les instructeurs des agents nord-coréens, leur enseignant comment être plus sud-coréens que les Sud-Coréens, plus japonais que les Japonais. Faisant d’une pierre deux coups, on pouvait aussi utiliser leur identité comme couverture dans des opérations secrètes. L’opération « localisation » avait connu son apogée à la fin des années 1970. Depuis, le flux s’était inversé, et c’étaient maintenant plutôt les huiles du Nord qui passaient au Sud. Au cours de ses investigations, Ishidaka avait aussi appris que le dernier transfuge en date avait mentionné l’existence à Pyongyang d’une petite Japonaise enlevée à l’âge de 13 ans. Pourquoi kidnapper une gosse ? Mystère. On ne savait d’ailleurs ni son nom, ni d’où elle venait, ni quand elle était arrivée. Seulement qu’elle jouait au badminton et qu’elle avait une soeur ou un frère jumeau.

Avec ces quelques bribes d’information qui lui brûlaient les doigts, Ishidaka n’avait pas de quoi faire un sujet télévisé. Mais ce fantôme d’enfant perdue le hantait. Deux ans plus tard, en 1998, il se décide à lancer un hameçon. Il publie l’information dans une revue très confidentielle mais bien connue des spécialistes, « La Corée moderne ». Peu après, par le plus grand des hasards, le directeur de cette revue est invité à faire une conférence dans le nord-ouest du Japon, à Niigata. Dès qu’il mentionne l’article d’Ishidaka, des cris d’étonnement fusent dans la salle : « Mais c’est Megumi, la petite Megumi ! La fille des Yokota… »

Pour les Yokota, c’est à la fois une délivrance et le début d’une nouvelle épreuve. Hormis un député communiste qui interpelle la Diète sur la question des kidnappés, un sujet qui à l’époque n’intéresse personne, aucun responsable n’accepte de les recevoir, et encore moins de formuler des réclamations à Pyongyang. Les élus japonais se défilent sans vergogne. C’est le journaliste Ishidaka qui mettra la mère et le père de Megumi en contact avec les familles d’autres disparus, avec lesquelles ils fondent l’association des parents de kidnappés. Une bataille épuisante commence contre le cynisme des politiques, l’indifférence de l’opinion publique et les démentis véhéments de Pyongyang. Même la Croix-Rouge renonce à intervenir, au motif qu’« il est impossible d’agir dans un environnement marqué par l’absence totale de droits de l’homme » ! Seuls quelques journalistes restent fidèles au combat.

Peu à peu, pourtant, la presse accumule les indices concordants, les Japonais commencent à s’émouvoir. Les Yokota ayant recueilli un million de signatures de soutien, Tokyo s’intéresse enfin au sort de ses ressortissants disparus. Il faudra cependant attendre 2002 et l’arrivée au pouvoir d’un conservateur à poigne, le Premier ministre Junichiro Koizumi, pour que les choses bougent enfin.

Kim Jong-il fait le premier pas, Koizumi saisit l’occasion au vol. En 2002, il est le premier chef de gouvernement japonais à se rendre à Pyongyang, décidé à lancer le processus de normalisation entre les deux pays, qui s’ignorent avec hargne depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette visite va se révéler encore plus historique que prévu. Le 17 septembre, Kim Jung-il déclenche un formidable coup de théâtre : devant Koizumi médusé, il reconnaît publiquement que la Corée du Nord a kidnappé des Japonais, promet de punir les coupables, s’engage à ce que cela ne se reproduise plus et va même jusqu’à présenter ses excuses !

Après des torrents de dénégations et de vitupérations, pourquoi soudain ce candide mea culpa ? Pourquoi Kim Jong-il, qui est le penseur de la vague d’enlèvements, a-t-il reconnu ces crimes ? On ne le saura sans doute jamais. Les spécialistes observent cependant que le ton à Pyongyang avait déjà changé. Après le 11-Septembre, George Bush avait en effet inclus la Corée du Nord dans l’« Axe du Mal », et le régime paranoïaque des Kim s’imaginait sans doute qu’une attaque américaine était imminente. De plus, après la disparition du soutien soviétique, l’économie était en miettes, et le pays émergeait péniblement d’une terrible famine qui avait entraîné des millions de morts. Kim II avait grand besoin à la fois de s’attirer les bonnes grâces du Japon et de récupérer des « réparations de guerre » s’élevant à 10 milliards de dollars. Il pouvait faire un geste en échange du pactole.

À Tokyo, les familles ne savent si elles doivent danser ou pleurer, car Kim prétend que seuls treize Japonais ont été enlevés entre 1977 et 1983, dont cinq seulement auraient survécu. Le Japon tout entier est suspendu aux nouvelles de la télévision, qui montre en direct les familles réunies dans un ministère, attendant douloureusement les nouvelles qui arrivent de Pyongyang au compte-gouttes. Au cours d’une scène dramatique, les Yokota éclatent en sanglots : ils viennent d’apprendre que Megumi s’est mariée, qu’elle a eu une fille, mais que, souffrant de dépression, elle s’est suicidée en 1994, à l’âge de 30 ans.

« La douleur des Yokota est probablement ce qui a fait basculer d’un coup l’opinion. Personne ne voulait plus se réconcilier avec Pyongyang. C’est devenu carrément impossible de leur donner des milliards. Et, comme l’argent était la principale raison du rapprochement, l’embellie a été très courte. Les Coréens ont fini par relâcher ceux qu’ils disent être les cinq seuls survivants, pas un de plus. Onze ans plus tard, on est toujours au point mort », soupire le journaliste Ishidaka.

Les Yokota, eux, ont choisi de ne pas croire un mot de ce que raconte Pyongyang. Ils ont aujourd’hui les cheveux plus gris et la silhouette plus frêle, mais leur foi reste entière. « Megumi est vivante, répète de sa voix douce Sakie Yokota. Tous les agents du Nord qui ont fait défection depuis dix ans nous l’ont répété. Elle est vivante, mais elle est devenue une carte maîtresse entre les mains de Pyongyang. Ils la gardent en réserve. »

Ils ont de bonnes raisons de garder confiance. Pyongyang a envoyé aux Yokota une urne censée contenir les restes de Megumi. L’analyse en laboratoire a révélé les ADN de deux personnes différentes, dont aucun ne correspond à celui de leur fille… Presque tous les détails concernant le sort des huit Japonais prétendument décédés sont fragiles. Et, souvent, ils sont contredits par les hauts dignitaires nord-coréens qui continuent de faire défection.

Peut-être ne saura-t-on jamais si Megumi est encore vivante. Mais les transfuges du Nord ont dévoilé les circonstances de son enlèvement : un « accident », selon eux. L’adolescente aurait surpris un commando clandestin en pleine opération. Elle aurait pu parler. Il fallait la faire disparaître. Megumi, racontent encore les dissidents du régime, a fait le voyage jusqu’en Corée enfermée pendant quarante heures dans la cale d’un bateau, sanglotant et s’arrachant les ongles sur la porte. A Pyongyang, on lui a promis qu’elle pourrait rentrer quand elle maîtriserait le coréen. Elle s’est jetée à corps perdu dans l’étude. Mais, à 18 ans, réalisant qu’elle ne partirait jamais, elle aurait sombré dans la dépression.

Selon d’autres témoignages, Megumi aurait épousé un Sud-Coréen kidnappé puis aurait divorcé, tout en enseignant le japonais à l’université Kim-Il-sung, probablement à de futurs agents secrets. Dans quel but ? Pour préparer quelles opérations ? Ses parents ne sont pas parvenus à le découvrir. Peut-être est-ce mieux ainsi… Car ce qu’ils ont appris à propos d’une camarade de Megumi, Yaeko Taguchi (mère de deux jeunes enfants, disparue en 1978 à l’âge de 22 ans), fait froid dans le dos. La jeune femme a servi pendant trois ans d’instructeur à une espionne coréenne, Kim Hyonhui. Cette dernière passait si bien pour une Japonaise qu’elle avait été choisie en 1987 pour une mission spéciale visant à semer le chaos à l’approche des jeux Olympiques de Séoul : il s’agissait de placer une bombe dans le compartiment à bagages d’un avion de la compagnie sud-coréenne, ce qu’elle avait pu faire avant de s’éclipser à l’escale. L’avion avait explosé en vol, tuant ses 115 passagers. Kim Hyon-hui avait été arrêtée, condamnée à mort, puis graciée. Par la suite, elle livra de précieuses informations sur de nombreux kidnappés qu’elle avait côtoyés.

Grâce aux repentis, aux transfuges, aux enquêtes journalistiques, au combat des familles, le voile s’est peu à peu levé sur le traitement réservé aux « recrues » forcées de la Corée du Nord. Après la fameuse visite de l’ancien Premier ministre japonais Koizumi à Pyongyang, en 2002, les cinq survivants officiels ont été autorisés à faire une courte visite au Japon. D’abord très hésitants, ils ont finalement choisi d’y rester. Leurs enfants, pour lesquels ils craignaient le pire, les ont rejoints. Petit à petit, le traumatisme de la terreur permanente s’est émoussé. Malgré la crainte d’une vengeance toujours possible, ils ont commencé à raconter leur étrange et terrible odyssée.

Kaoru Hasuike et sa petite amie, Yukiko Okudo, avaient été enlevés ensemble en 1978, sur une plage à Niigata, non loin de la maison des Yokota, où ils étaient venus contempler un feu d’artifice. Il était étudiant en droit, elle était esthéticienne. Ils se sont mariés à Pyongyang et ont eu deux filles. Kaoru enseigne aujourd’hui le coréen à l’université et écrit des livres dans lesquels il tente d’expliquer comment il a vécu les vingt-quatre années de sa captivité en Corée.

Il décrit les différents guesthouses (« auberges ») entourés d’une double barrière électrifiée où sont logées les personnes kidnappées, les déménagements incessants, l’absence de contact avec la population. Les nombreux gardes qui contrôlent toutes les issues. Pour se promener, aller au restaurant ou faire des courses, il faut qu’un accompagnateur, une voiture et un chauffeur soient disponibles. Sa famille ne manquera pas de nourriture dans ces résidences où tout est fourni, même quand la famine ravage le pays dans les années 1990. Pendant vingt-quatre ans, son travail consistera à traduire la presse japonaise. Dans cette vie monotone, contrainte, dénuée de toute perspective, il a un plaisir secret : s’éclipser les samedis soir et passer la nuit à pêcher dans un étang voisin.

La naissance des enfants, c’est « la fin du dernier fil d’espoir de retourner au Japon », se souvient, encore déchiré, Kaoru Hasuike. Pour les protéger, il doit leur cacher la vérité, prétendre même que lui et sa femme sont des Coréens du Japon ayant choisi, comme tant d’autres, de « retourner dans la patrie ».

À l’évidence, Kaoru ne raconte pas tout ce qu’il a vu, tout ce qu’il sait, dont une bonne part concerne des sujets ultrasensibles. Mais il dit être hanté par tous ceux qui sont restés à Pyongyang. « Le Japon doit tout faire pour les récupérer. Ce ne sont pas les sanctions qui disposeront le régime des Kim à les libérer », insiste-t-il, en désaccord en cela avec la plupart des familles de kidnappés, qui font au contraire pression pour alourdir ces sanctions. Le gouvernement de Shinzo Abe est aligné sur une ligne « dure ». Kaoru, qui connaît les Kim mieux que tout le monde, tremble pour ses camarades restés dans le « paradis socialiste ».

Trois Françaises en otages ?

Il n’y a pas que des Japonais et des Sud-Coréens. L’appétit des Kim pour les « talents » étrangers s’étendrait aussi à des régions éloignées d’Asie, comme l’Europe. Plusieurs témoignages sont en effet troublants. « On nous a confisqué nos passeports et on nous a mises avec un groupe de vingt-huit femmes pour un entraînement intensif aux techniques de l’espionnage ; parmi nous, il y avait trois Françaises, trois Italiennes et deux Néerlandaises, ainsi que des Moyen-Orientales. »

C’est ce qu’affirment en 1979 deux jeunes Libanaises, Siham Shraiteh et Haifa Skaff, qui, croyant partir travailler à Tokyo, avaient atterri en 1978, après un rocambolesque périple, entre les griffes des services de Pyongyang. « Dans ce centre, nous étions formées au judo, au taekwondo, au karaté et aux méthodes de renseignement, ainsi qu’à la pensée de Kim Il-sung, racontent-elles au quotidien “Al-Nahar” après leur évasion. Aucune n’avait la moindre possibilité de se rebeller. »

Une autre kidnappée de 1978, la célèbre actrice sud-coréenne Choi Eun-hee, qui réussira elle aussi à s’échapper, profitant en 1986 d’un festival de cinéma à Vienne, fournira également de troublantes informations : « Un agent nord-coréen, spécialement envoyé en France, posant au riche héritier japonais, avait séduit une jeune fille. Il l’avait couverte de cadeaux somptueux avant de la demander en mariage. Partis en Chine pour un voyage en amoureux, ils poussent jusqu’à Pyongyang. Mais, à l’atterrissage, le fiancé se volatilise. “Mais où est-il parti ?” insiste la jeune femme auprès d’un autre agent, qui réplique : “Ce monsieur n’existe pas”, avant de l’emmener dans un des “guesthouses” où sont regroupées les victimes de rapt. »

Kim Hyon-hui, agente nord-coréenne responsable de l’attentat contre un avion de la compagnie sud-coréenne, écrit dans ses Mémoires, publiés en 1993 : « Une femme de ménage travaillant dans une résidence pour kidnappés m’a parlé d’une belle étrangère qui avait été enlevée par un agent. À l’aéroport de Pyongyang, l’agent avait disparu, et la dame avait insisté pour qu’on le recherche. On la frappait quotidiennement en lui disant d’arrêter de divaguer… »

Selon la NARKN (Association nationale pour le Sauvetage des Japonais kidnappés par la Corée du Nord), qui collecte des documents sur tous ces rapts, quelle que soit la nationalité de la victime, le cas des Françaises n’a pas suscité l’intérêt des autorités hexagonales.

Quand les Nord-Coréens ont fini par reconnaître les kidnappings, ils ont donné 13 noms de Japonais, dont 8, affirment-ils, sont décédés. Le Japon, lui, en dénombre officiellement 17. Mais pour la police, dans 863 cas de disparition, « on ne peut exclure l’hypothèse de l’enlèvement par la Corée du Nord ». Enfin, une ONG a répertorié 71 cas avec des preuves suffisantes, et 470 cas avec des indices probants.

Neuf membres de l’Armée rouge japonaise (groupe armé d’extrême gauche) ont été enrôlés dans les années 1970 par Kim Il-sung. Sous leurs ordres, ou sous leur influence, leurs épouses (photo) ont enlevé des jeunes Japonais étudiant en Europe. Plusieurs de ces ex-terroristes vivent encore à Pyongyang ; quant aux personnes kidnappées, la Corée du Nord prétend qu’elles sont mortes.

Neuf membres de l’Armée rouge japonaise (groupe armé d’extrême gauche) ont été enrôlés dans les années 1970 par Kim Il-sung. Sous leurs ordres, ou sous leur influence, leurs épouses (photo) ont enlevé des jeunes Japonais étudiant en Europe. Plusieurs de ces ex-terroristes vivent encore à Pyongyang ; quant aux personnes kidnappées, la Corée du Nord prétend qu’elles sont mortes.

Le sergent Charles Jenkins, qui a déserté en 1965 pour éviter le Vietnam, restera bloqué quarante ans en Corée du Nord. Son unique rayon de soleil sera Hitomi Soga, une Japonaise de 21 ans kidnappée en 1978 à Niigata, qui lui sera « donnée » pour épouse. Avec leurs deux enfants, les Jenkins quitteront Pyongyang en 2004. Ils vivent aujourd’hui à Niigata.

Le sergent Charles Jenkins, qui a déserté en 1965 pour éviter le Vietnam, restera bloqué quarante ans en Corée du Nord. Son unique rayon de soleil sera Hitomi Soga, une Japonaise de 21 ans kidnappée en 1978 à Niigata, qui lui sera « donnée » pour épouse. Avec leurs deux enfants, les Jenkins quitteront Pyongyang en 2004. Ils vivent aujourd’hui à Niigata.

Selon le sénateur Yoshifu Arita l’un des rares modérés à s’impliquer dans le combat pour les disparus, la cause des kidnappés est devenue l’otage du nationalisme japonais : « Aujourd’hui, les actes racistes se multiplient contre la minorité des Coréens du Japon dont les grands-parents ont été déportés et esclavagisés par le régime impérial… Les familles des kidnappés sont piégées au milieu de ce désastre. »

Parution dans Le Nouvel Observateur 5 septembre 2013 – N° 2548