Entre le printemps 1915 et l’automne 1916, plus de 1 million d’Arméniens de Turquie ont été exterminés par les milices turques en application d’un plan conçu par les dirigeants d’un Empire ottoman menacé de désintégration.

Près d’un siècle plus tard, forte de sa position stratégique et de son poids démographique et politique, la Turquie, qui n’a toujours pas reconnu sa responsabilité dans le premier génocide du siècle, se borne à proposer à l’Arménie une commission d’enquête conjointe.

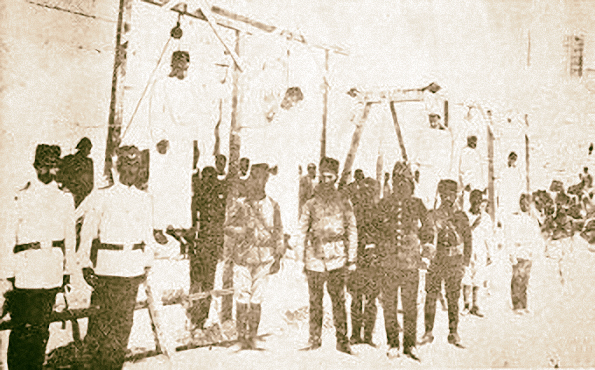

1915 : sur une place publique à Alep, des soldats turcs posent devant des Arméniens pendus

Sa grand-mère avait l’habitude de répéter : « Ce n’est pas des morts qu’il faut avoir peur, mais des vivants ». Ces paroles, l’avocate turque Fethiye Cetin ne les a comprises que beaucoup plus tard, quand la vieille dame lui a raconté les scènes d’épouvante qui hantaient ses cauchemars. À l’âge de neuf ans, cachée dans un cimetière, elle avait vu égorger tous les hommes du village, leurs corps jetés à la rivière. Puis les femmes et les enfants avaient été obligés de quitter leurs maisons. Ils avaient marché, terrorisés, affamés, pouilleux et en guenilles, sous les coups de gendarmes qui les poussaient vers les déserts de Syrie. Des soldats l’avaient arrachée à sa mère, qu’elle n’avait plus jamais revue. Un policier turc l’avait finalement recueillie, élevée dans la foi musulmane et mariée à un Turc – le grand-père de Fethiye.

Dans les provinces orientales de Turquie, ces « Arméniens secrets » portent un surnom – terrible – les « restes de l’épée ». Quand on est un reste d’épée, un débris de pogrom, on se cache. « Ma grand-mère a mis plus de soixante ans pour me révéler qui elle était vraiment et ce qu’elle avait vécu en 1915 », regrette Fethiye. Elle-même a mis trente ans pour trouver le courage de publier son histoire. Paru en novembre 2004, « Ma grand-mère » a réveillé des fantômes évanouis. Le livre en est déjà à sa cinquième édition. Fethiye Cetin espère que son pays va cesser d’occulter les pages sombres de son histoire. Et que les sempiternelles arguties sur ce qu’en Turquie on appelle le « soi-disant génocide » laisseront place à « un peu d’empathie » pour la vieille souffrance des Arméniens.

Il est peu sûr qu’elle soit entendue. L’immense majorité des Turcs n’ont que de vagues notions de leur propre histoire. Les dénégations farouches des gouvernements successifs, la partialité des manuels scolaires, la propagande omniprésente dans les médias, le silence des rescapés et de leurs descendants, tout concourt au travestissement des faits.

Les faits

Pourtant, aux yeux de l’écrasante majorité des historiens, le doute n’est pas permis : ce que les Arméniens de l’Empire ottoman ont subi pendant la Première Guerre mondiale s’appelle un génocide. Ce « crime contre l’humanité » – expression créée pour l’occasion, en l’absence du terme « génocide » inventé en 1945 – a été décidé au sommet, par le comité central du parti unique au pouvoir, le CUP (Comité Union et Progrès), et exécuté par une entité ad hoc, l’« Organisation spéciale ». Grâce aux rapports des consuls allemands et autrichiens (alliés), ou américains (neutres, présents jusqu’à leur entrée en guerre en 1917), les chancelleries étaient informées de la nature inouïe de ce qui avait cours. Des citoyens de pays neutres ou alliés – professeurs, médecins, ingénieurs, missionnaires – avaient également publié le récit des horreurs dont ils avaient été témoins dans la presse de l’époque. Malgré l’intense émotion de l’opinion internationale, les puissances en guerre se contentent d’émettre des mises en garde verbales. Un million à un million et demi d’Arméniens sont tués entre le printemps 1915 et l’automne 1916. Ils étaient environ deux millions à la veille de la guerre, la Turquie n’en recense plus que 60 000 en 1927. Ceux qui ont pu s’échapper se dispersent à travers le monde. Une fois la population arménienne déracinée des terres ancestrales où sa présence remontait à trois mille ans, l’Anatolie est totalement « turquifiée ». Elle le restera, malgré la défaite de la Turquie en 1918.

Les racines du crime

Depuis le milieu du XIXe siècle, l’orgueilleux Empire ottoman, en proie à l’agitation de ses nombreuses minorités, est « l’homme malade de l’Europe ». La situation des non-musulmans, tolérés mais soumis à des discriminations, des abus, des exactions, s’est dégradée. Travaillés par l’éveil du nationalisme, les Grecs, les Serbes, les Roumains, arrachent leur indépendance et l’empire fond comme une peau de chagrin. Impuissante à enrayer le déclin, la majorité turque accuse les chrétiens de l’intérieur, Grecs, Arméniens, Syriaques, de connivence avec les puissances étrangères. Celles-ci ne se privent pas d’intervenir et c’est sous leur pression que le sultan est contraint d’adopter des réformes politiques. Mais la masse musulmane vit mal la fin des privilèges. Chaque progrès vers l’égalité civile déclenche des pogroms – en 1895, 250 000 Arméniens seront massacrés – qui en retour se paie de nouvelles interventions extérieures.

En 1908, l’arrivée au pouvoir de l’opposition libérale « jeune-turque » laisse espérer une sortie de l’engrenage. Mais la désintégration de l’empire s’accélère, les guerres balkaniques sonnant en 1913 la perte des possessions européennes. Hantés par la grandeur passée, les Jeunes Turcs se laissent gagner par un nationalisme extrémiste « pantouraniste » : ils rêvent de rebâtir l’empire en réunissant tous les peuples turcophones d’Asie centrale, mythique berceau de la « race touranienne ». Mais un obstacle se dresse entre la Turquie ottomane et le Turkestan russe : l’Arménie historique partagée entre les Empires rivaux, et ses turbulents habitants, indéfectiblement attachés à leur identité culturelle, linguistique et religieuse.

Il faut liquider la question arménienne par l’extinction de la race arménienne

L’entrée en guerre aux côtés des Empires centraux fournit au CUP, le parti jeune-turc, l’occasion de réaliser son projet. Une vaste offensive est immédiatement lancée sur le front russe. Mal préparée, elle tourne au désastre : 100 000 soldats ottomans périssent. Côté russe, un petit nombre d’Arméniens combattent dans des bataillons de volontaires. Désormais, tous les Arméniens de l’Empire sont suspects de trahison, accusés collectivement d’être une cinquième colonne au service de l’ennemi. Sur le front occidental, l’attaque anglo-française sur les Dardanelles servira de détonateur : le spectre de la défaite ravive la crainte de voir une Arménie indépendante se créer sur les ruines de l’Empire. La décision est prise : « Il faut liquider la question arménienne par l’extinction de la race arménienne », résumera en 1916 le ministre de l’Intérieur Talaat Pacha en réponse aux objurgations de l’ambassadeur allemand Wolf-Metternich.

Les méthodes

C’est une entreprise de destruction systématique qui se met en place. On en connaît désormais les mécanismes grâce aux travaux – de plus en plus nombreux depuis les années 80 – d’historiens de toutes origines, y compris turque. Les élites, d’abord, sont anéanties, à commencer par celles de Constantinople : 650 intellectuels et notables sont arrêtés le 24 avril 1915, torturés pour leur faire avouer l’existence d’un hypothétique complot, et mis à mort. La communauté décapitée, c’est au tour des conscrits. Ils sont séparés des autres soldats et massacrés. Simultanément, tous les mâles de plus de douze ans sont raflés dans les provinces orientales et assassinés sur place. Fin mai 1915, la totalité de la population mâle de la région a été ainsi anéantie.

Aussitôt, la seconde phase est lancée : un ordre de « déportation » générale vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie est décrété fin mai. Il concerne le reste de la population. Femmes, enfants, malades, sont regroupés en convois et poussés vers un destin atroce. Ils seront la proie de bandits kurdes et surtout d’escadrons de « Tchétés » – des repris de justice recrutés par l’Organisation spéciale. Razzias, vols, viols, carnage, les méthodes sont d’une bestialité extrême. Les plus belles femmes et les enfants en bas âge sont enlevés pour être vendus en esclavage. Seuls 10 à 20 % des déportés parviennent en Syrie où ils finissent par succomber de faim, de maladie, d’épuisement.

Deux mois plus tard, le même plan est appliqué dans les provinces de l’Ouest, bien qu’elles soient très éloignées du front : élimination des élites, puis déportations, cette fois en wagons à bestiaux, car il existe un chemin de fer reliant Constantinople à Alep. Les déserts implacables de la région de Der-Zor sont le théâtre de la troisième phase de l’extermination, gérée par une « sous-direction des déportés » basée à Alep et dépendant de Talaat. 700 000 déportés sont poussés d’un camp de concentration à un autre – il en existe 25 échelonnés le long de l’Euphrate – chaque cran les rapprochant un peu plus de la fin. En avril 1916, les camps sont « nettoyés » un à un, les ultimes survivants supprimés par des Tchétés venus du Nord.

Les procès

En 1918, la Turquie a perdu la guerre. Sous la pression des vainqueurs, les responsables de l’extermination des Arméniens – ministres des cabinets de guerre, membres du comité central du CUP, gouverneurs de province – sont jugés par des tribunaux turcs. Des dépositions, des preuves écrites et authentifiées aboutissent à plusieurs condamnations par contumace. Seuls quelques seconds couteaux sont pendus. Les coupables en chef seront retrouvés et exécutés par des militants de la cause arménienne. L’ex-ministre de la Défense et principal leader du CUP, Talaat Pacha, réfugié à Berlin, est abattu en 1922 par un rescapé, Salomon Tehlirian. Largement médiatisé, le procès Tehlirian (qui se conclura par un acquittement), joue un rôle déclencheur dans la prise de conscience d’un certain Raphaël Lemkin. « Pourquoi l’assassinat d’un million d’individus est-il un crime moins grave que celui d’un seul ? » se demande le futur juriste dans ses mémoires. Comment être capables à l’avenir d’inculper les Talaat, et pas seulement les Tehlirian ? La nécessité d’élaborer un nouveau concept juridique qui permette de poursuivre en justice les auteurs des crimes de masse poussera le jeune étudiant à abandonner ses études de linguistique pour le droit. Vingt-cinq ans plus tard, quand il s’agira de demander des comptes aux responsables de la Shoah, c’est la notion – et le terme – de « génocide » inventée par Raphaël Lemkin qui permettra de les juger à Nuremberg et de formuler la Convention de l’ONU de 1948.

La Turquie moderne

Le Traité de Sèvres (1920) signe le démembrement de l’Empire ottoman au profit des puissances victorieuses et prévoit la création d’un État arménien en Anatolie orientale. Mais le général Mustapha Kemal prend la tête du sursaut national, défait les forces d’occupation et récupère les territoires qui constituent la Turquie actuelle. Un nouveau traité, signé à Lausanne en 1923, consacre la victoire kémaliste et la naissance de la république turque. L’État arménien tombe aux oubliettes. De l’autre côté de la frontière, une minuscule république arménienne a été soviétisée en 1920. Les Arméniens se retrouvent de nouveau à la charnière des empires – à l’intersection, cette fois, des deux blocs. Aux avant-postes du camp occidental, la Turquie moderne a beau afficher dans ses gouvernements des criminels du CUP, elle occupe une position trop stratégique pour qu’on l’oblige à régler les comptes du passé. Elle profitera de l’impunité pour occulter avec constance le crime enfoui sous ses fondations.

La longue histoire de la reconnaissance

Il a fallu près de soixante-dix ans aux Nations unies et au Parlement européen pour reconnaître officiellement le génocide des Arméniens. Et dix ans de plus à la Russie, la Grèce et la France.

Il aura fallu attendre 1998 pour qu’un ouvrage consacré à la Première Guerre mondiale – « Les oubliés de la Grande Guerre » d’Annette Becker (Noésis) – fasse une place au génocide de 1915. « Aujourd’hui, le génocide des Arméniens est considéré comme un épisode central de la Grande Guerre. Mais il y a quinze ans, aucun d’entre nous ne s’y intéressait, se souvient Annette Becker. Et c’est seulement vers 1995 que le terme de “génocide” a fini par s’imposer dans la profession. Avec le recul, cela paraît incroyable ! » Quelle est la cause d’une si longue éclipse ? « Les historiens de la Grande Guerre se sont longtemps focalisés sur les soldats. Verdun, la Somme, les tranchées… Il a fallu qu’ils se déprennent de cette vision héroïque et se mettent, dans les années 80, à étudier le sort des civils pris dans les horreurs de la guerre, explique l’historienne. Il a fallu enfin qu’ils se tournent vers le front oriental ». Un no man’s land académique… L’irruption du génocide oublié a déclenché une multiplicité de travaux, sur les thèmes de la « brutalisation », du trauma, de la survie, du consentement à la violence ou du déni.

Pour des raisons plus évidentes, les études turques ont elles aussi souffert de la même cécité : « Longtemps, elles ont été contaminées par les positions politiques nationalistes de la Turquie », analyse Hans-Lukas Kieser (1). Bernard Lewis est emblématique de cette dérive. Dans les premières éditions de « L’émergence de la Turquie moderne » (1961), le célèbre orientaliste fait état du « terrible Holocauste » des Arméniens. Dans les dernières, il le réduit à une « version arménienne » de l’Histoire – propos qui lui vaudront d’ailleurs d’être condamné en 1995 par un tribunal français. Constamment invoqué à l’appui des thèses négationnistes turques, Lewis est également le pape de la fameuse « doctrine Lewis » à l’œuvre dans la politique moyen-orientale des néoconservateurs américains : « Il s’agit de proposer aux pays musulmans le modèle turc, explique Kieser, celui d’un État-Nation laïc et moderne – dont l’origine ne saurait, dès lors, être entaché par un tel crime… » Loin des enjeux géostratégiques ou idéologiques, la majorité des turcologues ont admis la réalité du génocide. Comme le néerlandais Erik Zurcher qui vient, à rebours de Lewis, de l’intégrer à la dernière édition du grand classique « Turkey, a modern History » (Tauris, 2004). L’historien turc Taner Akçam (voir encadré) en fait même le cœur de son œuvre. Certains, moins courageux, continuent de se taire : il est vrai que ceux qui s’écartent des thèses officielles turques s’exposent – comme le cas d’Orhan Pamuk vient de le démontrer – à un véritable appel au lynchage.

Côté arménien, la question de la reconnaissance n’a paradoxalement émergé que dans les années 60. « Le crime avait été abondamment médiatisé, condamné par les vainqueurs, rappelle le politologue Michel Marian. De grands historiens comme Arnold Toynbee ou André Mandelstam l’avaient étudié. Il ne faisait pas problème, contrairement aux territoires que les rescapés rêvaient de récupérer. Les leaders politiques de la diaspora n’ont donc cessé de presser la SDN de créer l’État arménien promis par le traité de Sèvres ». Seule l’Église arménienne, qui crée la commémoration du 24 avril, entretient alors la mémoire de ce qu’on appelle en arménien « Yeghern », Grande Destruction. Le deuxième conflit mondial et la guerre froide mettent un point final aux chimères territoriales. D’ailleurs, l’intégration est réussie et la deuxième génération ne rêve plus de retour au pays. « En phase avec l’esprit des années 60, elle est animée par tout autre chose : l’exigence de justice, explique Marian. Pour elle, Ankara doit suivre l’exemple allemand, et demander pardon pour les crimes des Jeunes-Turcs ». Les dénégations obstinées de la Turquie contribuent, dans les années 70, à l’apparition du terrorisme arménien dans le Liban en guerre. Les attentats de l’ASALA coûteront la vie à plusieurs diplomates turcs. En Europe, la communauté s’investit dans un intense militantisme en direction des instances mondiales : la sous-commission des droits de l’Homme de l’ONU en 1983, le Parlement européen en 1987, finiront par reconnaître officiellement le génocide arménien. Les Etats suivront dix ans plus tard : Russie (1995), Grèce (1996), Liban (1997), Belgique (1998), Suède (2000), France (2001), puis Suisse, Argentine, Canada, Slovaquie, Pays-Bas…

1919 : une jeune Arménienne vendue comme esclave par les Turcs. La masse des sources disponibles pour témoigner du génocide est désormais impressionnante.

Ces reconnaissances s’appuient sur les premiers travaux réellement crédibles publiés dans les années 80 par des universitaires respectés. Vahakn Dadrian écume les archives accessibles – à l’exception de celles, en Turquie, qui restent fermées aux chercheurs non grata. « J’ai décidé de travailler exclusivement sur les sources des Ottomans et de leurs alliés, explique le professeur ; bien qu’elles soient valables, j’ai écarté toutes les autres sources, y compris celles des pays neutres, afin de ne prêter le flan à aucune contestation ». Malgré la destruction des preuves prévue dès l’origine du projet, Dadrian administre néanmoins une saisissante démonstration de sa nature génocidaire. Son œuvre, référence majeure de ce qu’on appelle aux États-Unis les Holocaust and genocide studies, contribue à les faire bouger. Le thème dominant de « l’unicité de la Shoah » – qui aura longtemps interdit une vision sereine du génocide arménien – commence à perdre du terrain au profit du credo d’Israel Charny : « Tous les génocides sont semblables et différents, particuliers et uniques, et peuvent être soumis à une analyse comparative ». En 2000, 126 parmi les plus éminents spécialistes de la Shoah (dont Elie Wiesel, Yehuda Bauer, Israel Charny ou Steven Jacobs) déclarent que le génocide arménien est un fait historique incontestable ; ils demandent aux démocraties occidentales de le reconnaître, et de réclamer le même geste à la Turquie. En 2002, la publication partielle (3) de l’autobiographie de Raphaël Lemkin, auteur de la notion de génocide, finit de lever le voile sur le rôle joué par le génocide de 1915.

La masse des sources disponibles est désormais impressionnante. Publiées en 1995 par Ankara pour faire pièce aux accusations de génocide, la correspondance du ministère de l’Intérieur ottoman, bien que partielle et formulée dans un langage codé, est une mine épluchée par tous les historiens du génocide. « Croisées avec les rapports des divers consuls, les témoignages des civils étrangers, et les récits des survivants collectés à chaud, elles permettent de dresser un tableau extraordinairement précis des faits », affirme Raymond Kévorkian. Il est ainsi à même de suivre pas à pas les convois, de connaître le nom des familles qui les composent, ou des gendarmes qui les encadrent… Les historiens allemands s’interrogent sur le degré d’implication de leur pays (Wolfgang et Sigrid Gust publient en ligne [4] l’intégralité des archives allemandes). En Angleterre, Donald Bloxham (5) met plutôt l’accent sur le rôle jeu souvent pervers des puissances de l’Entente alimentant l’escalade de la violence. Aux États-Unis, Peter Balakian (6) met à nu les motivations peu reluisantes de l’abstentionnisme américain. Un photographe français, Bardig Kouyoumdjian (7), petit-fils de rescapé, arpente les déserts syriens à la recherche des traces ultimes de l’anéantissement. Les photos qu’il en rapporte, déchirantes, ont réussi à ébranler l’historien Yves Ternon, qui travaille pourtant sur la question depuis quarante ans (8). « Nous avons accumulé les preuves. Il est largement temps que la Turquie en prenne acte, s’exclame-t-il. Au lieu de quoi, le déni frise l’absurde : en ce moment, une campagne télévisée prétend monter qu’on s’est trompés de coupables, que ce sont les Arméniens qui ont commis un génocide à l’égard des Turcs… Quel entêtement dans la volonté de priver le peuple turc de son droit à la vérité ! Je me place sur le plan de la morale et de la vérité historique : un État qui ne reconnaît pas un crime aussi absolu qu’un génocide n’a pas sa place en Europe ».

- (1) The Armenian genocide and the Shoah, Chronos, 2002.

- (2) Histoire du génocide arménien, Stock, 1996.

- (3) Steven Jacobs, « Pioneers of Genocide Studies », Transaction publishers, 2002.

- (4) http://www.armenocide.net

- (5) The great game of genocide, Oxford university press, 2005.

- (6) Le tigre en flammes, Phébus, 2005.

- (7) Deir-es-Zor, Actes Sud, 2005.

- (8) Du négationnisme, Desclée de Brouwer, 1999.

Peut-être est-ce sa naissance dans une province orientale, au cœur de cette Arménie historique devenue turque moyennant la liquidation de ses habitants. Ou bien l’année passée dans les geôles, la torture pour avoir osé parler des Kurdes. Ou encore, après une évasion réussie, le refuge trouvé dans un pays, l’Allemagne, perpétuellement tendu dans l’effort de comprendre son histoire… C’est à Hambourg que le jeune sociologue Taner Akçam commence à regarder en face le passé de son propre pays – la violence, la torture, le nationalisme – et découvre sa mission d’historien : comprendre de l’intérieur, dans la peau du bourreau, l’autre visage du génocide des Arméniens. Dans « De l’Empire à la République : nationalisme turc et génocide arménien » (à paraître aux éditions l’Aventurine), il montre que le génocide de 1915 est la pierre angulaire sur laquelle s’est bâtie la Turquie moderne. Que l’assentiment au crime prend sa source dans un sentiment d’infériorité, de victimisation, de peur panique à l’idée de perdre l’Empire, associés à une mentalité d’assiégé et à l’exaltation stérile du passé. C’est cet état d’esprit qui a permis de voir les Arméniens ottomans non comme des concitoyens, mais comme l’ennemi de l’intérieur. C’est lui aujourd’hui qui conditionne l’amnésie collective. Aussitôt le forfait commis, la Turquie a prétendu repartir à zéro grâce à la révolution kémaliste. Elle a refoulé le carnage qui lui a permis d’encaisser le bénéfice (l’Anatolie ethniquement nettoyée) sans en payer le prix. Elle révère des héros, fondateurs de la Turquie moderne, qui ont trempé leurs mains dans le sang. Aujourd’hui comme hier, elle veut être reconnue comme puissance tout en craignant pour sa survie. Pour Akçam, fervent partisan de la reconnaissance du génocide et de l’entrée dans l’Europe, seule la marche vers une vraie démocratie permettrait à la Turquie de repenser le pacte national qui ne manquera pas d’être pulvérisé par l’aveu du crime. Installé désormais aux États-Unis, il participe depuis 2000 à une réunion annuelle d’intellectuels turcs et arméniens qui donne corps au dialogue. « Nous acceptons tout chercheur qui condamne sans ambiguïté le crime de 1915 et reconnaît son caractère intentionnel, dit Akçam. Nous n’invitons donc pas de négationniste. Imagine-t-on un débat entre juifs et nazis ? »

Parution Le Nouvel Observateur 21 avril 2005 — N° 2111